|

Editoriale

Approfondimenti

Notizie

Articoli

Le fabbriche del credere

di Andrea Camilleri

Biografia di Andrea Camilleri

Un sogno per fermare l'Aids

in Africa

di Claudia

Baldo, Irene Bertolucci,

Stefano Lusso, Giovanna Morelli, Francesco Sbrana

Sant’Egidio

e il progetto DREAM

Tre anni di cooperazione

Il piatto piange!

Il laboratorio di

Galileo Galilei

di Claudio Luperini

La missione di pace

di Pierino

di Andrea Addobbati

Le relazioni di Pedro

L'Università di Pisa

e la situazione italiana ed europea

di Luigi Russo

La percezione della

tecnologia: il caso dell'energia nucleare

di Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino

Mazzini, Francesco Oriolo, Giuseppe Pilonei

Ingegneria nucleare a

Pisa

di

Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino Mazzini, Francesco Oriolo,

Giuseppe Pilonei

Energia nucleare e pace

Il nucleare è un problema politico

L’umanista

e il bit

di Giuliana Guidotti STmoderna.it

Intervista a Elena Guarini Fasano

di Barbara Grossi

Scarica il PDF (1.2 Mb)

|

L’Università di

Pisa e la situazione italiana ed europea

Discorso per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 1944-45

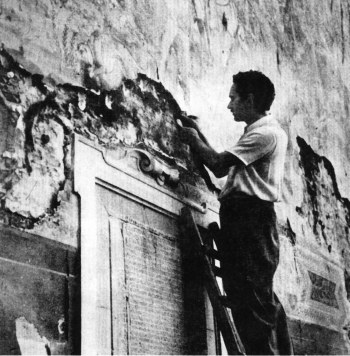

Pubblichiamo

ampi stralci del discorso che il rettore pro-tempore Luigi Russo, critico

letterario e illustre docente di Letteratura italiana, tenne in occasione

dell’inaugurazione dell’anno accademico 1944-45, la prima

dopo il passaggio della seconda guerra mondiale. Il discorso è stato

pubblicato, sempre nel 1944, dalla casa editrice Vallerini. Subito dopo

l’inagurazione seguirono i primi atti ufficiali della rinata Università:

la Laurea ad honorem a tutti gli studenti universitari delle Armate

Alleate e agli studenti universitari italiani caduti sul suolo toscano

e l’Ordine del Cherubino al generale Hume.

Pisa,

15 novembre 1944 Pisa,

15 novembre 1944

Signor

Generale, signor Governatore di Pisa e Ufficiali alleati, Eccellenze, signor

Sindaco della città di Pisa, colleghi, studenti e signori tutti.

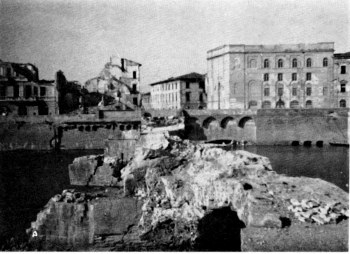

Quando il 15 settembre ultimo scorso assistetti alla cerimonia dell’anno

accademico dell’Università fiorentina, cerimonia riuscita felicemente

patetica, io confesso di aver sentito dentro di me una dolorosa invidia.

Pensai per contrasto alle sorti di Pisa, incomparabilmente più gravi

di quelle di Firenze; i miei amici e colleghi fiorentini badavano ad elencarmi

le rovine dei loro punti e di qualche palazzo dei lungarni; avevo vissuto

pur io con loro le famose giornate dell’assedio, e patito con loro

le sofferenze e i pericoli per le minacce e le sevizie dei tedeschi, e i

colpi proditori dei franchi tiratori, organizzati purtroppo da un mostriciattolo

nativo di Firenze stessa e ancora oggi ministro-segretario dell’agonizzante

partito fascista-repubblicano. Nulla mi giungeva nuovo di quello che aveva

sofferto Firenze; ma il 12 e il 13 settembre avevo visitato la città di

Pisa e avevo il cuore allagato da una profonda e cupa angoscia e come gli

occhi oscurati da uno spettacolo di generale rovina.

Pisa, la nostra bella Pisa, la città dalle vie dorate e gli orti

come la vide Giacomo Leopardi che ne ritrascrisse le postille nella fisionomia

della sua Recanati; la città più luminosa della toscana tutta,

la città dei nostri sogni giovanili, quella a cui accorrono gli studenti

di tutta l’Italia per la sua antica e celebre Università e

per quella gloriosa Scuola Normale Superiore, vivaio e palestra dei nostri

migliori ingegni, nel campo delle lettere e delle matematiche, dai tempi

granducali a oggi; questa Pisa che tutti abbiamo amato come l’immagine

della donna più cara al nostro cuore, giaceva inerte, spezzata, smozzicata,

sgretolata, misteriosamente paurosa di mine e di ordigni di guerra, fatta

improvvisamente buia nelle sue spalancate macerie. Rari gli abitanti ancora,

e tutti frettolosi e dimentichi di altrui, con il volto sbattuto e stranito

per i sofferti digiuni e le paventate e subite atrocità germaniche.

Un distintissimo ufficiale inglese, di buona cultura umanistica e però sinceramente

amico della nostra povera Italia, di questo paese assai più infelice

che colpevole, avendomi accolto nella sua macchina proprio per appagare

il mio febbrile e irrequieto desiderio di rivedere Pisa, era affranto anche

lui per tale spettacolo. Mi disse, al primo giro di sguardo, che non aveva

visto città così rovinate, se non Messina e Cassino. Uno della

comitiva commentò, secondo una frase proverbiale per noi italiani, “ci

rimangono soltanto gli occhi per piangere.” Ma i nostri occhi non

piangevano nemmeno, perché il pianto più disperato è ancora

una forma di fede, è un sollievo, un preannunzio, una riapertura

dell’animo alla vita.

Così che, in quell’occasione inaugurale dell’anno accademico

fiorentino, mentre Firenze si avviava rapidissimamente a riprendere il ritmo

della sua vita normale di città giustamente privilegiata, io, che

pure non ho l’abitudine al linguaggio umile e remissivo, tacevo davanti

alle querele che questi o quegli faceva sulle sue piccole avventure, e chiudevo

la mia pena sempre più dentro, come rifiutandomi di dare particolari

sull’immenso e incomparabile lutto di Pisa, per quello stesso pudore

che ci conduce, in occasione di sciagure familiari, a velare e ad alleggerire

nella parole la nostra personale disgrazia.

Fu proprio in quel giorno e in quell’occasione che io ebbi la ventura

di essere presentato al signor Generale Hume, e Voi, signor Generale, se

ricordate, mi diceste: “Faremo presto una cerimonia analoga all’Università di

Pisa” e io timidamente e rispettosamente risposi: “Ma le condizioni

di Pisa sono assai diverse di quelle di Firenze.” “Lo so, ma

Pisa a poco a poco risorgerà, e anche a Napoli inaugurammo l’anno

accademico, che la città giaceva ancora sbalordita sotto il colpo

della guerra.” Voi diceste queste parole con semplicità e con

ferma serenità, ed io rimasi disarmato e avvinto dalla vostra fede;

ebbene vi debbo dire che fu quello l’inizio della mia convalescenza.

[…]

Sono passati quasi tre mesi da quel giorno del nostro breve colloquio, e

con piena coscienza e non per le solite convenzionali falsità che

sono state di moda nei venti anni del fariseismo fascista, tutti possiamo

affermare che Pisa ha una qualche ripresa della antica vita, grazie agli

aiuti del Comando alleato, all’opera delle autorità cittadine

e provinciali, alle iniziative di privati cittadini e di studenti. Ma c’è stata

il 2 e il 3 novembre una paurosa inondazione delle acque dell’Arno,

sicché alcune strade di Pisa si tramutarono improvvisamente in canali

perfino navigabili da leggeri barchetti. Ci venne spontanea, per questo

nuovo flagello, sulle labbra una reminiscenza biblica del poeta di Sionne

deserta: “Cui comparabo te, vel cui assimilabo te, et consolabor te,

filia Jerusalem…? Magna est enim velut mare contritio tua; quis medebitur

tui?”. Ci parve per un momento che la lontana maledizione di Dante,

quando invocava che la Capraia e la Gorgonia facessero siepe alla foce dell’Arno “si

anneghi in te ogni persona” avessero avuto come una simbolica, umbratile

effettuazione. E non si trattava di semplice immaginazione letteraria: perché nelle

inaudite sofferenze a cui la guerra ha sottoposto un po’ tutta l’Italia

liberata e in particolar modo questa città di Pisa, in certi momenti

di esasperata sensibilità, ci è parso davvero di avvertire

come un misterioso richiamo della divinità, un flagello e una forma

di penitenza delle nostre colpe: nostre o d’altrui, perché a

voi è capitato lo stesso fato che pesa su alcune famiglie, dove il

disordine morale e i delitti di uno o due si abbattono come catastrofe e

lutto di tutta la casa. La frase che tante volte abbiamo letto nei cronisti

medievali, “si seguirono in quegli anni guerre, saccheggi, pestilenze,

inondazioni” e che ci era parsa sempre una formula retorica, ora ci

si traduceva in una avvinghiante realtà: in questi nostri tempi ritornati

improvvisamente tempi medievali, in cui i bisogni della vita più elementare

ci assillano come all’origine della civiltà. Sono passati quasi tre mesi da quel giorno del nostro breve colloquio, e

con piena coscienza e non per le solite convenzionali falsità che

sono state di moda nei venti anni del fariseismo fascista, tutti possiamo

affermare che Pisa ha una qualche ripresa della antica vita, grazie agli

aiuti del Comando alleato, all’opera delle autorità cittadine

e provinciali, alle iniziative di privati cittadini e di studenti. Ma c’è stata

il 2 e il 3 novembre una paurosa inondazione delle acque dell’Arno,

sicché alcune strade di Pisa si tramutarono improvvisamente in canali

perfino navigabili da leggeri barchetti. Ci venne spontanea, per questo

nuovo flagello, sulle labbra una reminiscenza biblica del poeta di Sionne

deserta: “Cui comparabo te, vel cui assimilabo te, et consolabor te,

filia Jerusalem…? Magna est enim velut mare contritio tua; quis medebitur

tui?”. Ci parve per un momento che la lontana maledizione di Dante,

quando invocava che la Capraia e la Gorgonia facessero siepe alla foce dell’Arno “si

anneghi in te ogni persona” avessero avuto come una simbolica, umbratile

effettuazione. E non si trattava di semplice immaginazione letteraria: perché nelle

inaudite sofferenze a cui la guerra ha sottoposto un po’ tutta l’Italia

liberata e in particolar modo questa città di Pisa, in certi momenti

di esasperata sensibilità, ci è parso davvero di avvertire

come un misterioso richiamo della divinità, un flagello e una forma

di penitenza delle nostre colpe: nostre o d’altrui, perché a

voi è capitato lo stesso fato che pesa su alcune famiglie, dove il

disordine morale e i delitti di uno o due si abbattono come catastrofe e

lutto di tutta la casa. La frase che tante volte abbiamo letto nei cronisti

medievali, “si seguirono in quegli anni guerre, saccheggi, pestilenze,

inondazioni” e che ci era parsa sempre una formula retorica, ora ci

si traduceva in una avvinghiante realtà: in questi nostri tempi ritornati

improvvisamente tempi medievali, in cui i bisogni della vita più elementare

ci assillano come all’origine della civiltà.

Ma, come avviene sempre nella saturazione delle sciagure, che si acquista

una ferma impassibilità stoica, fatti superiori alle nostre perdite

e alle nostre disgrazie e alle nostre privazioni, siamo ritornati tutti

al nostro lavoro di ricostruzione, senza aver tempo di lamentarci e anzi

fustigando noi stessi quando queste lamentazioni affioravano nelle conversazioni

private. Il sole è tornato a risplendere sui lungarni pisani, e ci è tornata

la fiducia per una massima che ci soccorre nei momenti più duri:

quando si giunge all’estremo fondo del dolore e della disperazione, è segno

che da quel momento già si ricomincia a risalire. Più in là non è possibile

andare, e allora il miglior modo di guarire, è quello di mettersi

a camminare, di fare qualche cosa, di dimenticare il passato, d’intendere

con tutte le nostre forze all’avvenire. Ma, come avviene sempre nella saturazione delle sciagure, che si acquista

una ferma impassibilità stoica, fatti superiori alle nostre perdite

e alle nostre disgrazie e alle nostre privazioni, siamo ritornati tutti

al nostro lavoro di ricostruzione, senza aver tempo di lamentarci e anzi

fustigando noi stessi quando queste lamentazioni affioravano nelle conversazioni

private. Il sole è tornato a risplendere sui lungarni pisani, e ci è tornata

la fiducia per una massima che ci soccorre nei momenti più duri:

quando si giunge all’estremo fondo del dolore e della disperazione, è segno

che da quel momento già si ricomincia a risalire. Più in là non è possibile

andare, e allora il miglior modo di guarire, è quello di mettersi

a camminare, di fare qualche cosa, di dimenticare il passato, d’intendere

con tutte le nostre forze all’avvenire.

E ora giunge questa riapertura dell’anno accademico, che non si vuol

fare certo una lustra esteriore, ma con la fiducia che essa segni una più decisa

ripresa di tutta la vita cittadina. Quando i vari Istituti universitari,

che ora per la necessità della guerra sono occupati dalle Armate

Alleate, saranno tutti derequisiti, come costantemente mi si promette dal

Generale Hume e da altri alti Ufficiali, allora la rinascita di Pisa avrà un

ritmo più celere e più sicuro. Poiché questa è la

singolarità di Pisa: il cuore di Pisa è la sua Università.

Pisa risorge, abbiamo sempre ripetuto, se risorge la sua Università.

E nella risurrezione di Pisa s’incardina la resurrezione non di una

città, ma di tutta la Toscana litoranea e alpigiana, dalla Spezia

a Livorno e a Grosseto, dalla Garfagnana alla popolosa e laboriosa provincia

di Lucca.

Noi non ci accontentiamo delle glorie antiche di questo centro artistico-culturale

che è stata Pisa nel suo passato; le mura e le colonne e gli archi

possono essere anche un motivo di senile retorica scolastica, e chiamano

il sorriso dell’ironia e sulle nostre labbra di gente troppo svagata

dalla letteratura. Noi amiamo Pisa e desideriamo il suo risorgimento, per

una funzione immanente inerente a questa città, anche nei tempi moderni.[…]

Pisa, si è detto in ogni tempo, è una città morta,

ma una città morta di quelle che insegnano perennemente ai vivi; è una

città per la quale bisogna passare.

L’esempio di illustri insegnanti che hanno lasciato o rinunciato alle

Università di Roma, di Firenze, o di Milano, o di Bologna, per convenire

a Pisa, è la prova più eloquente di questa sua perpetua funzione

storica. Non è un semplice omaggio al suo blasone di vecchia nobiltà universitaria,

un omaggio a Galileo Galilei o a Antonio Pacinotti o a tanti altri insigni

che vi hanno insegnato e fatto valere le loro scoperte scientifiche e letterarie:

noi non siamo così sentimentali da lasciarci legare semplicemente

dalle memorie di un defunto passato. Piuttosto, c’è stato sempre

in tutti noi un avvertimento segreto: che per la vita scientifica valesse

meglio questa città di silenzio e di solitudine, che non le città troppo

distratte ed assordate dai mille commerci della vita moderna. Nei momenti

di stanchezza, e di dispetto polemico, possiamo anche noi rivoltarci e correre

col pensiero verso altre mete e altri centri, ma poi, gelosi delle nostre

migliori vocazioni mentali, sentiamo che in questa città assorta

e romita si maturano forse meglio, e più castamente, le nostre immaginazioni

letterarie e le nostre meditazioni scientifiche. E se questra nostra può essere

la malinconica fisima di uomini maturi o già declinanti, ecco poi

che riscontriamo nei giovani e nei giovanissimi analoga consonanza di sentire.

Possiamo gridare contro il borgo selvaggio, ma il borgo selvaggio è pur

quello dove il poeta si raccoglieva per esprimere i suoi canti più belli.

Quante confessioni abbiamo ascoltato durante il ventennio fascista da giovani

sospirosi verso la pace e la libertà di Pisa, come una città-rifugio,

porto di salvezza dove essi si sarebbero potuti riparare e difendere dal

morbo della ciarlataneria e dall’arrivismo, in una severa e refrattaria

disciplina di studi! L’esempio di illustri insegnanti che hanno lasciato o rinunciato alle

Università di Roma, di Firenze, o di Milano, o di Bologna, per convenire

a Pisa, è la prova più eloquente di questa sua perpetua funzione

storica. Non è un semplice omaggio al suo blasone di vecchia nobiltà universitaria,

un omaggio a Galileo Galilei o a Antonio Pacinotti o a tanti altri insigni

che vi hanno insegnato e fatto valere le loro scoperte scientifiche e letterarie:

noi non siamo così sentimentali da lasciarci legare semplicemente

dalle memorie di un defunto passato. Piuttosto, c’è stato sempre

in tutti noi un avvertimento segreto: che per la vita scientifica valesse

meglio questa città di silenzio e di solitudine, che non le città troppo

distratte ed assordate dai mille commerci della vita moderna. Nei momenti

di stanchezza, e di dispetto polemico, possiamo anche noi rivoltarci e correre

col pensiero verso altre mete e altri centri, ma poi, gelosi delle nostre

migliori vocazioni mentali, sentiamo che in questa città assorta

e romita si maturano forse meglio, e più castamente, le nostre immaginazioni

letterarie e le nostre meditazioni scientifiche. E se questra nostra può essere

la malinconica fisima di uomini maturi o già declinanti, ecco poi

che riscontriamo nei giovani e nei giovanissimi analoga consonanza di sentire.

Possiamo gridare contro il borgo selvaggio, ma il borgo selvaggio è pur

quello dove il poeta si raccoglieva per esprimere i suoi canti più belli.

Quante confessioni abbiamo ascoltato durante il ventennio fascista da giovani

sospirosi verso la pace e la libertà di Pisa, come una città-rifugio,

porto di salvezza dove essi si sarebbero potuti riparare e difendere dal

morbo della ciarlataneria e dall’arrivismo, in una severa e refrattaria

disciplina di studi!

Pisa, subito dopo Roma, è la città che più conta una

scolaresca reclutata per tutta la nazione; piemontesi, lombardi, e triestini,

abruzzesi, pugliesi e siciliani si sono affiatati ancora nei nostri tempi

e sotto i nostri occhi con la scolaresca proveniente dalle province viciniori:

a Roma, almeno nel tempo fascista, c’era baraonda e confusione, mentre

a Pisa c’era raccoglimento e ascesi scientifica, nonostante l’imperversare

delle stupidità di quattro gerarcucoli, che noi ignoravamo e che

non abbiamo avuto mai il desiderio di conoscere. E quando qualche rettore

o turpemente servile o fatuo o letterariamente rozzo e ingenuo scandiva

i loro nomi in queste aule con ipocrita e adulatoria riverenza, un ghigno

di intesa lampeggiava nello sguardo di tutti, colleghi e studenti. Poiché questo è pure

il privilegio di un popolo carico di storia, come l’italiano; possiamo

in certi momenti, per nefaste necessità e per la dura povertà,

cucire una qualche falsa piega nella nostra coscienza (ed è certo

questo una deplorevole ricucitura), ma difficilmente cediamo sul punto della

nostra intelligenza di critici e di morditori. Diceva il Foscolo che de’ Numi è dono

serbar nelle miserie altero nome; noi che non siamo Numi, ma che da tremila

anni abbiamo bazzicato con essi sulle pendici e per le caverne del Parnaso,

serbiamo almeno questa alterezza della mente, che sa irridere allo stupido

oppressore e anche al benigno ma non sempre comprensivo amico, riuscendo

a riscattare in tale misteriosa e allusiva operazione la nostra dignità di

uomini e di nazione.

L’Università di Pisa è stata, è noto, per tutto

l’Ottocento e fino al 1940 convegno di una studentesca internazionale.

L’esempio del bisnonno del generale Mascarenhas, comandante delle

forze brasiliane in questa zona, il quale veniva a compiere i suoi studi

e si laureava con lode nella nostra Università nel 1822, non è un

caso fortuito e isolato. L’Università di Pisa è stata, è noto, per tutto

l’Ottocento e fino al 1940 convegno di una studentesca internazionale.

L’esempio del bisnonno del generale Mascarenhas, comandante delle

forze brasiliane in questa zona, il quale veniva a compiere i suoi studi

e si laureava con lode nella nostra Università nel 1822, non è un

caso fortuito e isolato.

[…] Se sono celebri nel mondo il Duomo, il Battistero e la caratteristica

torre e il camposanto oggi, ahimè, duramente provato dalla furia

della guerra, ugualmente celebre è questa vita collegiale del nostro

Ateneo, che si richiama a tipici collegi universitari dell’Inghilterra

e dell’America. Noi possiamo avere a tratti intolleranza per questa

vita malinconica di limitazione e di rinunzie; ma poi, nella serenità della

riflessione, ci convinciamo che le nostre rinunzie a una vita più agiata

e più rumorosa sono spiritualmente compensate da conquiste mentali

e spirituali che altrove sarebbero più appariscenti ma anche meno

solide e durature.

Ciò dica del lutto del nostro cuore per gli edifici universitari,

o danneggiati o occupati per necessità militari, dalla Scuola Medica

alla Scuola Normale Superiore, al Collegio economico-giuridico Giuseppe

Mazzini (come è stato ribattezzato, per lavacro purificatore, l’istituto

che portava un assai tristo nome) alla Scuola d’ingegneria e agli

istituti di Chimica, di Fisiologia e di Igiene e alla Scuola d’Agraria.

Ciò dica della vivacità con cui tutti ci siamo trovati a difendere

l’integrità del nostro Ateneo: le atroci ferite inferteci dalla

guerra sarebbero nulla a confronto di questa più atroce ferita che

la nostra Università fosse o sia privata, anche se temporaneamente,

dei suoi celebri e laboriosi istituti. Difatti si è sentito parlare

di possibili trasferimenti, e Siena, Firenze, Lucca ci hanno offerto asilo

fraterno. Si è invocato l’esempio della Messina del 1908 e

della sua Università, trasferita dopo il terremoto temporaneamente

a Palermo; ma allora si trattava di una città sola colpita dal disastro

e sulle sue sorti vegliava la pietà di tutto il mondo. Ora le città sconvolte

e contorte dalla guerra sono parecchie e ciascuna pensa alle sue ferite

e alle sue privazioni e si disinteressa necessariamente di quello che è avvenuto

a cinquanta chilometri di distanza.

[…] A una visione superiore, questo rifugiarsi di ciascuno in se

stesso non appare semplice gretto egoismo: nell’affrettare la rimarginazione

delle nostre piaghe, noi acceleriamo anche la guarigione del nostro vicino.

Io riparo la mia casa, anche perché ne viene un vantaggio agli appartamenti

degli altri casigliani. Un po’ tutti gli italiani viviamo così:

come i ricoverati di un grande ospedale, dove i malati gravi si alternano

ai malati meno gravi e ai malati leggeri. Il malato leggero talora si ripara

sotto le sue coperte per non sentire il lagno straziato dell’infermo

vicino, e mentalmente si rallegra di trovarsi in condizioni migliori. Non

gridiamo all’egoismo, perché la vita pur riprende per questo

ragionevole egoismo dei minori sofferenti; il loro contegno è stimolo

a noi più sfortunati, perché tutto si faccia con le nostre

forze, senza aspettare aiuti dagli altri. I compianti, le querele, le condoglianze

non servono a nulla: si vive soli, come si muore soli.

Anche per gli aiuti che ci possono dare gli Alleati noi non possiamo e non

vogliamo illuderci; nessuno di noi pensa che gli altri popoli possano risolvere

il nostro problema. Noi chiediamo soltanto gli arnesi per lavorare, le nostre

scuole per studiare, le nostre case per raccoglierci nelle ore del riposo

e della intimità familiare. Noi non pensiamo di sostituire al “duce” lungimirante

che provvedeva a tutto, il comando alleato che provvede egualmente a tutto.

Sarebbe soltanto offensivo sospettarlo: saremmo dei peccatori recidivi e

faremmo torto agli Alleati a crederli onnipotenti e onniprovvidenti. Noi

chiediamo soltanto la libertà di lavorare, e poiché la guerra

ci ha travolto e distrutto gli strumenti del mestiere, chiediamo almeno

un aiuto materiale e un prestito di codesti strumenti. Nemici come siamo

delle frasi fatte, e di frasi fatte in un ventennio di fascismo ne abbiamo

fatto crapula e bassa gozzoviglia, vorremmo dire che noi non crediamo nemmeno,

e non paia questo un paradosso, all’altro mito degli Alleati liberatori,

perché la vera liberazione può venire soltanto dal nostro

personale sforzo. Gli Alleati hanno un solo dovere, quello di vincere la

guerra e di liberare se stessi: nella vittoria e nella liberazione di se

stessi, implicitamente essi operano e aiutano la nostra liberazione. E però i

nostri voti e i nostri sforzi, la nostra schietta collaborazione morale,

li asseconda e li accompagna fervidissima. E noi, se mai, abbiamo un rammarico

che le nostre forze militari siano ancora ammesse solo con molte limitazioni

e con strane etichette a combattere per la vittoria comune. Anche per gli aiuti che ci possono dare gli Alleati noi non possiamo e non

vogliamo illuderci; nessuno di noi pensa che gli altri popoli possano risolvere

il nostro problema. Noi chiediamo soltanto gli arnesi per lavorare, le nostre

scuole per studiare, le nostre case per raccoglierci nelle ore del riposo

e della intimità familiare. Noi non pensiamo di sostituire al “duce” lungimirante

che provvedeva a tutto, il comando alleato che provvede egualmente a tutto.

Sarebbe soltanto offensivo sospettarlo: saremmo dei peccatori recidivi e

faremmo torto agli Alleati a crederli onnipotenti e onniprovvidenti. Noi

chiediamo soltanto la libertà di lavorare, e poiché la guerra

ci ha travolto e distrutto gli strumenti del mestiere, chiediamo almeno

un aiuto materiale e un prestito di codesti strumenti. Nemici come siamo

delle frasi fatte, e di frasi fatte in un ventennio di fascismo ne abbiamo

fatto crapula e bassa gozzoviglia, vorremmo dire che noi non crediamo nemmeno,

e non paia questo un paradosso, all’altro mito degli Alleati liberatori,

perché la vera liberazione può venire soltanto dal nostro

personale sforzo. Gli Alleati hanno un solo dovere, quello di vincere la

guerra e di liberare se stessi: nella vittoria e nella liberazione di se

stessi, implicitamente essi operano e aiutano la nostra liberazione. E però i

nostri voti e i nostri sforzi, la nostra schietta collaborazione morale,

li asseconda e li accompagna fervidissima. E noi, se mai, abbiamo un rammarico

che le nostre forze militari siano ancora ammesse solo con molte limitazioni

e con strane etichette a combattere per la vittoria comune.

Questi, in parole povere, i sentimenti degli italiani in questa tragica

stagione. Potremmo essere giudicati male da voi Alleati, perché i

lutti familiari, le perdite degli averi, e lo stesso scarso nutrimento ci

deprimono e ci avviliscono; ma un popolo di vecchia nobiltà non può perdere

da un anno all’altro del tutto la sua antica fierezza e capacità creativa.

Sarebbe lo stesso che voi giudicaste della grazia luminosa di questa Pisa,

tanto decantata, dalla melma e dalle macerie che ora la deturpano. Le nostre

case sono distrutte, ma la nostra storia è sempre in piedi, ed essa è eloquentissima

di alta testimonianza. Dateci tempo e ci riprenderemo; e riconoscerete che

almeno dal 1915, senza contare tutta l’amicizia del periodo risorgimentale,

siamo stati sempre idealmente vostri alleati.

La nostra unità nazionale ha attraversato fasi diverse e incerte:

i primi cinquant’anni della nostra vita unitaria furono fitti di polemiche,

di satire reciproche e di malintesi. Eravamo popoli ricchi di una tradizione

propria in ciascuna regione, e in ciascuna provincia: ciò che costituiva

la nostra latente ricchezza e non lo sapevamo. Nell’accostamento di

queste tradizioni diverse erano inevitabili gli urti e gli scontri; ma noi

benediciamo quelle polemiche, quelle satire e quegli urti, che si esplicavano

in una atmosfera di libertà. La libertà ha sempre questa virtù:

di guarire, come l’aria fresca delle colline, i malanni che per essa

stessa si possono generare. È soltanto l’aria chiusa e oppressiva

che ci divide, e intossica i nostri nervi e allenta il nostro vigore. Di

quella prima fase della nostra unità nazionale, noi cogliemmo i frutti

e demmo una palese ed eloquente testimonianza nell’altra guerra europea,

nella quale combattemmo strenuamente accanto agli alleati di oggi: era una

guerra che rispondeva ai nostri ideali nazionali, e soffrimmo perdite sanguinose

e privazioni, senza troppi lagni e defezioni. Vittorio Veneto è stata

il collaudo del nostro vigore combattivo e unitario, e una pace feconda

di legittimi ingrandimenti fu il premio di quel nostro sforzo.

Malauguratamente, per una specie di collasso morale avveratosi in tutta

l’Europa, come fatale conseguenza dello sforzo disumano compiuto,

cominciarono a serpeggiare i segni di una malattia, che fu la febbre dell’autoritarismo.

Il fascismo, bisogna dire anche questa, non fu e non è una malattia

italiana, ma una malattia europea; noi ne abbiamo patito più tragicamente

le conseguenze, perché il nostro organismo nazionale era più debole

di quello degli altri popoli storicamente e politicamente più agguerriti

e più adulti del nostro. Noi fummo colti dal male nella crisi della

nostra adolescenza; ecco perché ho detto più innanzi che il

popolo italiano in queste avventure dell’ultimo ventennio è stato

un popolo più infelice che colpevole. Ci si presentò un medico

ciarlatano, il quale invece di curare con pazienza e cauta lentezza la malattia

e il nostro delicato e giovanile organismo, ci sferzò con parole

esaltanti: noi, a sentir lui, non che malati, crepavamo di salute e di vigore

sanguigno. Molti ebbero il torto di credere a questo medico ciarlatano;

una minoranza, ma che era l’aristocrazia spirituale d’Italia,

sogghignò amaramente e a poco a poco fu costretta a vivere appartata

dalla vita nazionale. Ci dissero che eravamo degli intossicati e dei malinconici,

e il nostro capo spirituale, Benedetto Croce, fu assiduamente ingiuriato

come un vile sedentario che dal chiuso della sua biblioteca non poteva intendere

le nuove vie della storia. Purtroppo gli uomini di biblioteca hanno avuto

ragione sul fatuo e gracchiante o belante ottimismo degli uomini sulla piazza,

e la punizione della storia è giunta più tremenda e più grave

di quella stessa che gli intossicati e i malinconici non avevano potuto

o voluto, per pietas fraterna e filiale, prevedere.

Pure non disarmammo mai: i giovani sono testimoni della nostra opera di

insegnanti, intesa a portare chiarezza dove c’era confusione e torbidezza

passionale. Non si parlava di politica dalla cattedra, per rispetto allo

stesso ministero scientifico, che non patisce ibridismi di propaganda; ma

la chiarezza e la severità nel campo scientifico si estendeva necessariamente

anche sul campo politico. Poiché questa è la virtù del

pensiero: che esso soffia vita e salute in tutte le parti di un organismo

spirituale. Le Università italiane, se pure contano in questo ventennio

spiriti servili, fatui ed ottusi che, per un piatto di lenticchie, per un

qualche onore accademico, rinunziarono alla loro dignità e indipendenza,

furono la roccaforte dell’antifascismo; e l’Università di

Pisa, per la sua particolare solitudine e per la sua stessa ascesi scientifica,

fu forse all’avanguardia di questa reazione antifascista: sotto gli

occhi stessi dei gerarconi, tutti compiaciuti delle loro cariche e dei loro

pendagli e soddisfatti delle loro grasse prebende, fermentava lo spirito

di rivolta dei maestri e degli scolari. La Scuola Normale Superiore, che

io ora ho l’onore di dirigere, era già nelle nostre mani e

nelle mani degli altri colleghi, nel momento stesso in cui essa si riparava

dietro nomi fascisticamente ortodossi. I gerarchi locali tentavano la scalata

ai nostri istituti, ma si arrestavano sempre, per una forza misteriosa,

sulle soglie del tempio. Carceri, persecuzioni, minacce di confino, non

distolsero maestri e scolari dal loro segreto ufficio. Oggi gli studenti

di Pisa sono dispersi un po’ in tutta Italia e, purtroppo, numerosi

ne gemono nei campi di concentramento, ma dappertutto portando l’alito

di vita morale coltivata in questo malinconico ma severo romitorio pisano.

[…]

E ora, giovani, permettete che mi rivolga a Voi. La vostra assenza durante

questo tragico periodo di dispersione, mi ha fatto soffrire sottilmente

e assiduamente, come mi mancasse il principale sostegno e la stessa ragion

d’essere della mia vita. Voi siete sempre stati i miei più fedeli

compagni durante il decennio del mio insegnamento pisano; circondato da

Voi, io e altri colleghi abbiamo potuto resistere alle pressioni e alle

minacce che ci giungevano dall’alto, da gerarchi, gerarconi e gerarcucoli.

La scolaresca universitaria pisana ha rappresentato in ogni tempo l’opinione

pubblica di quella città e un’opinione pubblica assai disciplinata

e consapevole. Nella vostra assenza, le rovine di questa città mi

parevano immense e irreparabili: via via che Voi giungevate, si rianimava

il mio vigore di combattimento e di ricostruzione. Siete ancora una sparuta

minoranza, ma già simbolo di quei cinquemila studenti che un giorno

o l’altro rientreranno a Pisa. Vorrei la vostra presenza, e più compatta,

perché nei vostri visi i soldati alleati che vivono a Pisa leggessero

a chiare e vivaci note quello che è stato il nostro sentimento costante.

Noi, idealmente, non siamo mai stati alleati dei tedeschi e dei loro più odiosi

sicari che furono i fascisti. La guerra dichiarata alla Francia, all’Inghilterra,

e poi, con ridicola iattanza, alla stessa grande America, non è stata

mai la guerra del nostro cuore, non è stata mai la guerra del popolo

italiano, ma soltanto la guerra di un partito capeggiato da uno sciagurato

megalomane, il quale ha voluto scatenarla, anche con impari mezzi, contro

tutte le forze della civiltà cristiana, democratica e liberale del

mondo. E ora, giovani, permettete che mi rivolga a Voi. La vostra assenza durante

questo tragico periodo di dispersione, mi ha fatto soffrire sottilmente

e assiduamente, come mi mancasse il principale sostegno e la stessa ragion

d’essere della mia vita. Voi siete sempre stati i miei più fedeli

compagni durante il decennio del mio insegnamento pisano; circondato da

Voi, io e altri colleghi abbiamo potuto resistere alle pressioni e alle

minacce che ci giungevano dall’alto, da gerarchi, gerarconi e gerarcucoli.

La scolaresca universitaria pisana ha rappresentato in ogni tempo l’opinione

pubblica di quella città e un’opinione pubblica assai disciplinata

e consapevole. Nella vostra assenza, le rovine di questa città mi

parevano immense e irreparabili: via via che Voi giungevate, si rianimava

il mio vigore di combattimento e di ricostruzione. Siete ancora una sparuta

minoranza, ma già simbolo di quei cinquemila studenti che un giorno

o l’altro rientreranno a Pisa. Vorrei la vostra presenza, e più compatta,

perché nei vostri visi i soldati alleati che vivono a Pisa leggessero

a chiare e vivaci note quello che è stato il nostro sentimento costante.

Noi, idealmente, non siamo mai stati alleati dei tedeschi e dei loro più odiosi

sicari che furono i fascisti. La guerra dichiarata alla Francia, all’Inghilterra,

e poi, con ridicola iattanza, alla stessa grande America, non è stata

mai la guerra del nostro cuore, non è stata mai la guerra del popolo

italiano, ma soltanto la guerra di un partito capeggiato da uno sciagurato

megalomane, il quale ha voluto scatenarla, anche con impari mezzi, contro

tutte le forze della civiltà cristiana, democratica e liberale del

mondo.

La guerra dell’Italia era la guerra di una facinorosa oligarchia,

insediatasi al potere con le mitragliatrici, con le prigioni, con i confini,

con i tribunali speciali; era una guerra di un partito, e non la guerra

di una nazione. E questo noi abbiamo sempre dichiarato, e non lo dichiariamo

soltanto adesso, post factum, a catastrofe avvenuta. Lo abbiamo insinuato

anche in riviste fasciste, testimoniando in un linguaggio segreto che solo

gli ottusi ed ignoranti fascisti non intendevano, che i giovani non sentivano

questa guerra dichiarata alla Francia, all’Inghilterra, all’America,

al Brasile, alla Russia, alla Grecia, a cui tanti legami ideali ci stringevano.

[…]

Quando nel giugno del ’40, la radio fascista gracchiò la terribile

notizia che Parigi era caduta, qui negli ambulacri di questa Università incontrammo

un collega, oggi per fortuna lontano, che ci guardò benignamente

ma con un certo sorriso sulle labbra. Allora feci forza al mio grande corpo

per non scattare, e, riparandomi sotto la citazione di un poeta (le citazioni

letterarie servono talvolta a dare una maggiore lontananza alle nostre passioni)

con voce insolitamente pacata gli dissi, parafrasando noti versi: “Roma

antica riuna, tu sì placido sei?”. La pacatezza insolita della

voce e forse il fremente pallore del viso diedero una particolare espressione

alle mie parole, e il fatuo collega si dilungò abbassando il capo.

Già: precisamente io nella caduta di Parigi vedevo il tramonto di

Roma, e tutta quell’estate tutti quelli che avevamo un minimo di intelligenza

trepidammo per le sorti dell’Inghilterra. Se l’Inghilterra resisteva,

il mondo era salvo; e l’Inghilterra miracolosamente e sublimamente

resistette. In quella resistenza l’Inghilterra non ha salvato soltanto

se stessa, ma ha salvato l’umanità. Dunque ancora una volta

Roma era salva.

Poi è venuta la storia dell’intervento dell’America e

della Russia, che tutti sapete. Oggi molti italiani guardano a Stalin, e

moltissimi italiani guardano al presidente Roosevelt; nell’uno e nell’altro

caso c’è sempre desiderio vivo dell’avvento di una democrazia

reale nel nostro paese. La rielezione di Roosevelt è stata acclamata

in Italia, come l’annunzio sicuro della vittoria finale e la conferma

della giustizia nella nostra guerra cristiano-democratico-liberale. Dalla

grande e giovane America, oggi unita al continente europeo dalla rapidità dei

mezzi aerei e navali, noi aspettiamo un afflusso di energie nuove in questa

Europa stanca, dissanguata, ma non doma, e sempre ricca di quegli ideali

e di quell’esperienza storica che fanno la forza e la superiorità fatale

di un continente.

Un tardo pomeriggio di questo settembre - mi sia consentito ancora un ricordo

personale - io facevo il viaggio in una camionetta aperta per la via che

da Fucecchio conduce a Vicopisano. La macchina era condotta da un robusto

e sicuro autista americano, ciò che confortava i miei sensibilissimi

nervi. Ma io nuovo a questi viaggi di fortuna non ero stato previdente per

ripararmi dall’aria mossa di un mezzo così veloce, e calando

le ombre del crepuscolo dai violacei monti pisani avvertivo qualche brivido

di freddo. Pure tentavo di dissimulare il mio disagio; ma il sagace autista

non si ingannò sulla vera situazione. Egli fermò di botto

la macchina, e senza dir parola scese a frugare in un suo ripostiglio. Ne

venne fuori con una grossa coperta, e silenziosamente - senza che io ancora

mi rendessi conto delle sue intenzioni - me l’avvolse attorno al corpo.

Io rimasi intenerito da quel suo gesto di discreta pietà filiale,

e allora pensai, che, nonostante i fraintendimenti che si frappongono fra

noi europei e gli americani, eravamo fatti per intenderci, proprio per questa

comune gentilezza umana che è il crisma cristiano dei nostri popoli.

Quei versi che ho parafrasato di sopra, “Roma antica ruina, tu si

placida sei?”, come è noto, sono versi di Giacomo Leopardi,

nel canto del Bruto minore: è un poeta che ho citato due volte in

questo discorso, e che citerò ancora una terza volta. Le sue pagine,

insieme con quelle di Alessandro Manzoni, sono state il mio conforto in

questi durissimi anni e le ho amorosamente postillate. Il suo tragico ma

combattivo pessimismo, non che togliermi vigore, mi incoraggiava alla fede

e alla speranza, perché questo è il segreto della sua poesia:

maledire alla vita e infondere sempre più forte l’amore della

vita; disperare della patria e collaborare al suo risorgimento; diffidare

di tutte le illusioni, e dare perenne incremento a coteste illusioni, feconde

di attività e di lotta. Orbene di Giacomo Leopardi, io citerò una

pagina bellissima di una sua lettera, in cui parla di questa dolce Pisa.

Egli che scrisse parole aspre di Recanati, di Roma, di Bologna, di Milano,

e perfino della stessa Napoli, perché dappertutto portava il tormento

dei suoi nervi di grande ammalato, disse invece parole dolcissime di Pisa.

Scriveva alla sorella Paolina, il 12 novembre 1827: “Sono rimasto

incantato di Pisa per il clima: se dura così sarà una beatitudine.

Ho lasciato a Firenze il freddo di un grado sopra gelo; qui ho trovato tanto

caldo, che ho dovuto gittare il ferraiuolo, e alleggerirmi di panni. L’aspetto

di Pisa mi piace assai più di quel di Firenze: questo Lung’Arno è uno

spettacolo così bello, così ampio, così magnifico,

così gaio, così ridente, che innamora: non ho veduto niente

di simile né a Firenze né a Milano, né a Roma; e veramente

non so se in tutta l’Europa si trovino molte vedute di questa sorta.

Vi si passeggia poi nell’inverno con grande piacere, perché v’è quasi

sempre un’aria di primavera: sicché in certe ore del giorno

quella contrada è piena di mondo, piena di carrozze e di pedoni:

vi si sentono parlare dieci o venti lingue; vi brilla un sole bellissimo

fra le dorature dei caffè, delle botteghe piene di galanterie, e

nelle invetriate dei palazzi e delle case, tutte di bella architettura.

Del resto poi, Pisa è un misto di città grande e di città piccola,

di cittadinoo e di villereccio, un misto così romantico, che non

ho mai veduto altrettanto. A tutte le altre bellezze, si aggiunge la bella

lingua. E poi vi si aggiunge che io, grazie a Dio, sto bene; che mangio

con appetito; che ho una camera a ponente che guarda sopra un grand’orto,

con una grande apertura, tanto che si arriva a veder l’orizzonte,

cosa di cui bisogna dimenticarsi a Firenze”.

Questa la visione della città ottocentesca del nostro Leopardi; immaginii

simili potremmo trovare negli scritti di Vittorio Alfieri e di Carlo Goldoni,

di Ugo Foscolo e di due poeti inglesi, Percy Bysshe [sic] Shelley e di Lord

Byron, che vi soggiornarono e vi intrecciarono i loro idilli d’amore,

e ancora negli scritti di Giuseppe Giusti, di Alessandro Manzoni, di Giovanni

Pascoli, di Gabriele D’Annunzio. Questa è una città che è stata

in ogni tempo amata da poeti, da pensatori, da scienziati. Noi facciamo

però in loro nome questo voto: che essa possa risorgere, e che Iddio

ci conceda di rivederla ancora una volta nelle immagini luminose della sua

grazia e della sua bellezza. Con questo pio augurio di tutti i nostri cuori,

oggi, 25 novembre 1944, a segno di questa iniziale rinascita, ho l’onore

di dichiarare aperto il nuovo anno accademico.

Luigi

Russo

rettore

pro-tempore dell’Università di Pisa

|