|

Editoriale

Approfondimenti

Notizie

Articoli

Le fabbriche del credere

di Andrea Camilleri

Biografia di Andrea Camilleri

Un sogno per fermare l'Aids

in Africa

di Claudia

Baldo, Irene Bertolucci,

Stefano Lusso, Giovanna Morelli, Francesco Sbrana

Sant’Egidio

e il progetto DREAM

Tre anni di cooperazione

Il piatto piange!

Il laboratorio di

Galileo Galilei

di Claudio Luperini

La missione di pace

di Pierino

di Andrea Addobbati

Le relazioni di Pedro

L'Università di Pisa

e la situazione italiana ed europea

di Luigi Russo

La percezione della

tecnologia: il caso dell'energia nucleare

di Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino

Mazzini, Francesco Oriolo, Giuseppe Pilonei

Ingegneria nucleare a

Pisa

di

Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino Mazzini, Francesco Oriolo,

Giuseppe Pilonei

Energia nucleare e pace

Il nucleare è un problema politico

L’umanista

e il bit

di Giuliana Guidotti STmoderna.it

Intervista a Elena Guarini Fasano

di Barbara Grossi

Scarica il PDF (1.2 Mb)

|

Il

laboratorio di Galileo Galilei

Alle origini dello sperimentalismo

Ad aprile

2005 è stata allestita la mostra “L’Apparato Gravità e

il Laboratorio di Galileo Galilei” in una sala del Museo degli

Strumenti per il Calcolo nell’area dei Vecchi Macelli in occasione

dell’anno mondiale della Fisica. Nella stessa area erano presenti

altre due mostre: “I Microscopi della Fisica” e “La

Ludoteca Scientifica”.

Le

manifestazioni, che si sono concluse il 17 maggio, sono state organizzate

dal dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di

Pisa, dalla sezione pisana dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,

dalla Fondazione Galileo Galilei e dall’Istituto per i processi

chimico-fisici del CNR. Le

manifestazioni, che si sono concluse il 17 maggio, sono state organizzate

dal dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di

Pisa, dalla sezione pisana dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,

dalla Fondazione Galileo Galilei e dall’Istituto per i processi

chimico-fisici del CNR.

La risposta del pubblico è stata notevole, soprattutto grazie alla

partecipazione delle scuole che hanno quasi esaurito le visite in gruppo

disponibili durante le mattine dal lunedì al venerdì.

Per una migliore fruizione delle tre mostre erano presenti numerosi studenti

dell’Università di Pisa che si sono alternati a fare da guida

scientifica ai visitatori.

Il Laboratorio di Galileo Galilei riesce a sfatare l’opinione, diffusa

soprattutto tra gli studiosi, che gli esperimenti di Galileo siano stati

solo mentali, sulla base di idee preconcette, quali l’arretratezza

degli strumenti di misura dell’epoca: Galileo, invece, ha realmente

fatto gli esperimenti avendo sia il genio per pensarli che gli strumenti

per realizzarli.

Ideato da Roberto Vergara Caffarelli, il Laboratorio è costituito

da strumenti, ricostruiti secondo le indicazioni e le descrizioni lasciate

da Galileo nei suoi scritti, che permettono la ripetizione degli esperimenti

del grande scienziato. Dall’analisi del funzionamento di tali strumenti è chiaro

che Galileo si era dotato di apparecchiature adatte alle proprie esperienze.

Ad esempio, per la misura del tempo, Galileo dapprima fa uso del pendolo,

dopo averne scoperto l’isocronismo, e poi inventa un altro strumento:

l’orologio ad acqua. Rispetto al pendolo, il nuovo apparato gli permette

una misura continua del tempo con la precisione del decimo di secondo. L’idea

geniale dell’orologio ad acqua fu quella di sfruttare uno strumento

di misura molto preciso già all’epoca di Galileo: la bilancia.

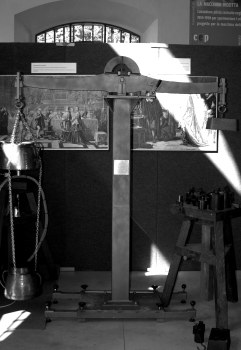

Gli strumenti del Laboratorio di Galileo in esposizione erano: il grande

piano inclinato (lungo circa 7 metri), l’orologio ad acqua, l’apparecchiatura

per la dimostrazione della legge del piano inclinato, lo strumento per la

dimostrazione del teorema delle corde, il pulsilogium, una installazione

sperimentale con due pendoli e una grande bilancia per la realizzazione

dell’esperimento della percossa. Erano anche presenti, all’interno

di vetrine, una lampada del XVII secolo, per ricordare la scoperta dell’isocronismo

nel Duomo di Pisa, il facsimile del registro di battesimo con la segnatura

di quello dello scienziato, facsimili di lettere e di altri documenti galileiani. Gli strumenti del Laboratorio di Galileo in esposizione erano: il grande

piano inclinato (lungo circa 7 metri), l’orologio ad acqua, l’apparecchiatura

per la dimostrazione della legge del piano inclinato, lo strumento per la

dimostrazione del teorema delle corde, il pulsilogium, una installazione

sperimentale con due pendoli e una grande bilancia per la realizzazione

dell’esperimento della percossa. Erano anche presenti, all’interno

di vetrine, una lampada del XVII secolo, per ricordare la scoperta dell’isocronismo

nel Duomo di Pisa, il facsimile del registro di battesimo con la segnatura

di quello dello scienziato, facsimili di lettere e di altri documenti galileiani.

L’esperimento proposto con il piano inclinato, dotato di rivelatori

a riflessione collegati a campanelli per segnalare il passaggio di sfere

che scendono su di esso, è stato la verifica della legge dei numeri

dispari, ovvero che in un moto uniformemente accelerato lo spazio percorso

(con velocità iniziale nulla) è direttamente proporzionale

al quadrato del tempo impiegato a percorrerlo. Infatti, in un moto uniformemente

accelerato, con velocità iniziale nulla, dopo un intervallo di tempo

t1 si avrà come posizione s1 = kt12 (dove 2k è l’accelerazione

costante), dopo 2t1 si avrà s2 = k4t12 = kt12 + k3t12, dopo 3t1 si

avrà s3 = k9t12 = kt12 + k3t12 + k5t12, e quindi s2 - s1= k3t12 =

3s1, s3 - s2= k5t12 = 5s1, cioè i vari spazi percorsi (s1, s2 - s1,

s3 - s2) in successivi intervalli di tempo uguali (t1) stanno fra loro come

successivi numeri dispari.

L’installazione dell’orologio ad acqua, corredata con una bilancia

elettronica, un orologio digitale e un software realizzato appositamente,

proponeva al visitatore il confronto fra la misura di Galileo ed una misura

moderna di tempo. L’esperimento era realizzabile dallo stesso visitatore,

che poteva seguire le istruzioni disponibili sul monitor. Una prima parte

consisteva nella taratura dell’orologio: inserire nel programma alcune

misure per determinare a quanto tempo corrispondeva la raccolta di una certa

massa d’acqua. Dopo questa taratura si passava all’esperimento

vero e proprio: misurare simultaneamente un breve intervallo di tempo con

l’orologio ad acqua e con un cronometro digitale. L’installazione dell’orologio ad acqua, corredata con una bilancia

elettronica, un orologio digitale e un software realizzato appositamente,

proponeva al visitatore il confronto fra la misura di Galileo ed una misura

moderna di tempo. L’esperimento era realizzabile dallo stesso visitatore,

che poteva seguire le istruzioni disponibili sul monitor. Una prima parte

consisteva nella taratura dell’orologio: inserire nel programma alcune

misure per determinare a quanto tempo corrispondeva la raccolta di una certa

massa d’acqua. Dopo questa taratura si passava all’esperimento

vero e proprio: misurare simultaneamente un breve intervallo di tempo con

l’orologio ad acqua e con un cronometro digitale.

I risultati dell’esperimento mostrano chiaramente la validità dell’invenzione

galileiana, rimasta inesplicabilmente senza seguito.

L’apparecchiatura per la dimostrazione della legge del piano inclinato

serve per dimostrare che la componente della forza peso che agisce lungo

un piano inclinato dipende dal seno dell’angolo che il piano forma

con l’orizzontale. Essendo un’apparecchiatura di piccole dimensioni

e abbastanza delicata era stata inserita, insieme al pulsilogium e alla

lampada, all’interno di una vetrina.

Lo strumento per la dimostrazione del teorema delle corde, ricostruito seguendo

il disegno di Carlo Alfonso Guadagni, illustra un’importante scoperta

di Galileo: i corpi impiegano lo stesso tempo a percorrere piani inclinati

le cui lunghezze e altezze sono proporzionali a quelle delle corde tracciate

dal punto più alto di una stessa circonferenza verticale (per altezza

della corda si intende la sua proiezione sul diametro verticale). Questo

strumento è costituito essenzialmente da una semicirconferenza di

legno verticale dal cui punto più alto scendono due fili di acciaio

inox lungo i quali possono scorrere due piccoli cilindretti di ottone. Questi

due fili - uno fisso verticale e l’altro mobile sulla semicirconferenza

- costituiscono le corde della circonferenza. L’esperimento consisteva

nel far partire i due cilindretti dal punto più alto e verificare,

attraverso due campanelli posti a fine corsa di ciascuno dei due fili, che

arrivassero simultaneamente.

Il pulsilogium è un piccolo strumento che, sfruttando l’isocronismo

del pendolo, poteva essere usato dai medici per misurare la frequenza cardiaca. Il pulsilogium è un piccolo strumento che, sfruttando l’isocronismo

del pendolo, poteva essere usato dai medici per misurare la frequenza cardiaca.

L’installazione sperimentale con due pendoli permetteva di illustrare

in modo originale la conservazione dell’energia meccanica, grazie

anche alla presenza di laser inseriti nei pesi dei pendoli, e di misurare

il periodo dei pendoli di lunghezza opportuna, non solo contando direttamente

le oscillazioni, ma anche mediante rivelatori a infrarossi collegati ad

un computer e ad un programma software realizzato specificatamente.

La grande bilancia, alla quale era collegato un laser per poter valutare

meglio le oscillazioni, mostrava l’esperimento della percossa esattamente

come lo descrive Galileo. Il giogo della bilancia sostiene, da una parte,

due grandi secchie di rame, collegate insieme da tre catenelle, e dall’altra

i pesi. La secchia superiore ha un foro e un tappo posizionabile dall’interno.

L’esperimento consisteva nel riempire d’acqua la secchia superiore,

togliere il tappo e osservare le oscillazioni della bilancia mentre l’acqua

cadeva nella secchia inferiore.

Mi sembra opportuno far notare che le moderne attrezzature elettroniche,

che accompagnavano le apparecchiature, servivano solo a rendere più veloce

la ricostruzione dell’esperimento senza per questo snaturare la reale

procedura galileiana, della cui fattibilità lo spettatore si rendeva

conto facilmente.

Intorno agli strumenti del Laboratorio di Galileo erano esposte alcune stampe

ottocentesche (ingrandite) che proponevano vari momenti significativi della

vita del grande scienziato, e facsimili di documenti i cui originali sono

conservati a Pisa: accanto al registro con il battesimo di Galileo vi erano

le lettere autografe a Paolo Sarpi e a Guidobaldo Dal Monte, di grandissima

importanza scientifica e storica.

Alla mostra ha partecipato anche l’artista Vladimir Škoda con

la sua opera Galileo Galilei: un grande pendolo, fissato al soffitto, che

oscillava davanti ad uno specchio concavo poggiato a terra.

Al visitatore veniva proposto il calcolo della lunghezza del filo di questo

grande pendolo. Infatti, accanto all’opera di Škoda era disponibile

anche un piccolo pendolo lungo un metro, che si poteva far oscillare tenendolo

in mano. Confrontando i periodi di oscillazione del grande e piccolo pendolo

si poteva ricavare la lunghezza di quello grande tenendo presente la relazione

che lega la lunghezza e il periodo di un pendolo.

L’allestimento era completato da alcuni poster in cui erano riportate

sia le spiegazioni degli esperimenti in mostra, sia le citazioni galileiane

a riguardo.

Nella stessa sala del Laboratorio era presente anche “L’Apparato

Gravità”: realizzazione dell’esperimento pensato da Galileo,

in una versione attuale e di grandi dimensioni, che permette di verificare

l’universalità della legge di caduta dei gravi, e cioè che

nel vuoto tutti i corpi, anche i più leggeri, lasciati cadere insieme

dalla stessa altezza, arrivano a terra nello stesso momento. L’apparato,

ideato e progettato da Carlo Bemporad, Carlo Bradaschia, Marco Grassi e

Gianni Gennaro, è stato finanziato dall’Istituto nazionale

di fisica nucleare.

Claudio

Luperini

dipartimento

di Fisica "Enrico Fermi”

claudio.luperini@df.unipi.it

|