PisaRock-Concertone

Venerdì 20 aprile si terrà "PisaRock-Concertone". L'evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall'associazione "Sinistra Per...", con i contributi dell'ateneo per le attività studentesche autogestite all'Università di Pisa.

Il mondo là fuori - Il malato psichiatrico a quarant'anni dalla Legge 180

Giovedì 12 aprile in Aula Giovanni Vitali della Scuola Medica a partire dalle 15.00 si terrà la conferenza "Il mondo là fuori - Il malato psichiatrico a quarant'anni dalla Legge 180".

La conferenza "Il mondo là fuori - Il malato psichiatrico a quarant'anni dalla Legge 180" passerà in rassegna il contesto storico-culturale che ha portato alla promulgazione della Legge Basaglia, il problema della contenzione, le conseguenze psico-biologiche dell'istituzionalizzazione, ed infine gli aspetti rimasti insoluti nonostante la normativa. Introduce la prof.ssa Antonella Del Corso, prorettrice per gli studenti e il DSU; intervengono Giuseppe Dell'Acqua, allievo di Franco Basaglia e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Liliana Dell'Osso, Ordinario di Psichiatria dell'Università di Pisa, Alberto Di Martino, Ordinario di Diritto Penale della Scuola Superiore Sant'Anna, Angelo Gemignani, Ordinario di Psicobiologia dell'Università di Pisa, ed Antonella Tuoni, ex Dirigente penitenziario dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino.

L’elettronica del futuro? Sarà riciclabile grazie ai circuiti stampati su carta

Un foglio di carta e una semplice stampante a getto d’inchiostro: è tutto quello che, in uno scenario futuribile, potrebbe servire per fabbricare dispositivi di elettronica di consumo – come un telefonino o una radio – con il vantaggio di poter avere sistemi “personalizzati”, a basso impatto ambientale, facilmente smaltibili e riciclabili. Parlando con il professor Gianluca Fiori, docente di Elettronica al dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa, tutto questo appare vicino e realizzabile, in particolare grazie a un progetto di ricerca finanziato dall’Europa con un ERC Consolidator Grant, che nei prossimi 5 anni sarà portato avanti dal suo gruppo.

Un foglio di carta e una semplice stampante a getto d’inchiostro: è tutto quello che, in uno scenario futuribile, potrebbe servire per fabbricare dispositivi di elettronica di consumo – come un telefonino o una radio – con il vantaggio di poter avere sistemi “personalizzati”, a basso impatto ambientale, facilmente smaltibili e riciclabili. Parlando con il professor Gianluca Fiori, docente di Elettronica al dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa, tutto questo appare vicino e realizzabile, in particolare grazie a un progetto di ricerca finanziato dall’Europa con un ERC Consolidator Grant, che nei prossimi 5 anni sarà portato avanti dal suo gruppo.

Lo studio, condotto in collaborazione con l’Università di Manchester, riguarda le applicazioni di materiali bidimensionali, come il grafene, nel campo dell’elettronica per la costruzione di circuiti elettronici contenuti per esempio nei nostri computer e smartphone, e che in futuro potranno essere stampati su supporti flessibili come la carta.

“Grazie alla collaborazione con l’Università di Manchester, insignita del premio Nobel 2010 per le ricerche sul grafene – spiega Fiori – possediamo degli inchiostri ricavati da questo materiale del tutto simili agli inchiostri delle nostre stampanti, ma con proprietà elettroniche eccellenti. Questa tecnologia può aprire la porta a innumerevoli applicazioni, che vanno da etichette intelligenti per l’industria 4.0 a dispositivi biomedicali per l’analisi dei segnali biometrici, a metodi smart anti contraffazione, giusto per citarne alcune”.

Il professor Fiori e il suo gruppo di ricerca stanno dunque lavorando per rendere reale quello che ora, nell’immaginario collettivo, sembra un film di fantascienza: “La nostra è una ricerca di base, ma in quanto scienziati siamo chiamati a “sognare” e ipotizzare scenari futuri in cui i nostri studi trovino un’applicazione concreta nella realtà: i finanziamenti che vengono dall’Europa ci aiutano proprio in questo”.

Intanto il 6 aprile un po’ di Bruxelles si trasferirà a Pisa per una giornata dedicata all’FP9, il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione che dal 2021 subentrerà a Horizon 2020. Rappresentanti del mondo della politica, della ricerca e delle imprese saranno chiamati a confrontarsi sul ruolo della ricerca di base per lo sviluppo delle società e delle economie dei Paesi europei. L’incontro, voluto e organizzato dall’Università di Pisa, sarà anche l’occasione per mostrare le eccellenze del sistema toscano della ricerca che, come nel caso di Gianluca Fiori.

Ne hanno parlato:

Focus

Repubblica Firenze

Askanews

InToscana.it

Nazione Pisa

Greenreport

Qui News Pisa

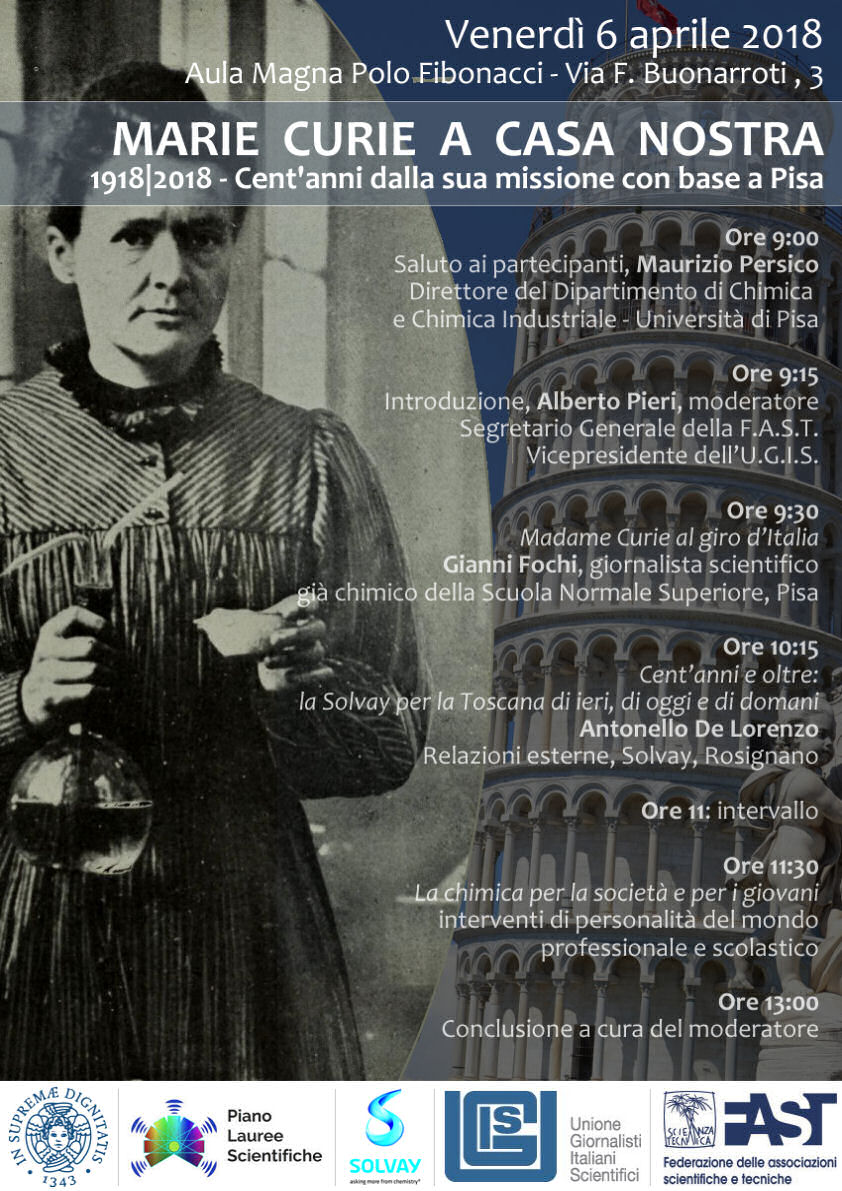

1918-2018: il centenario della visita di Marie Curie a Pisa

In occasione del centenario della visita di Marie Curie a Pisa, punto di partenza per una missione assegnatale dal governo italiano per una ricognizione di sorgenti e miniere come fonti di materiali radioattivi, venerdì 6 aprile dalla 8.30 alle 13.00 nell'aula magna del polo Fibonacci dell’Università di Pisa si svolge il convegno "Marie Curie a casa nostra. 1918-2018, cent'anni dalla sua missione con base a Pisa".

In occasione del centenario della visita di Marie Curie a Pisa, punto di partenza per una missione assegnatale dal governo italiano per una ricognizione di sorgenti e miniere come fonti di materiali radioattivi, venerdì 6 aprile dalla 8.30 alle 13.00 nell'aula magna del polo Fibonacci dell’Università di Pisa si svolge il convegno "Marie Curie a casa nostra. 1918-2018, cent'anni dalla sua missione con base a Pisa".

L'incontro, rivolto in particolare agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori nell’ambito delle attività di orientamento del Piano lauree scientifiche, è aperto anche agli universitari e alla cittadinanza. Promotori e organizzatori dell'iniziativa sono il dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Ateneo pisano, il polo Solvay di Rosignano, la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) e l'Unione dei Giornalisti Scientifici Italiani (UGIS).

Una delle scienziate più grandi del secolo scorso e di sempre, due volte premio Nobel (nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica), prima docente femminile alla Sorbona, Marie Sklodowska Curie è un personaggio notevolissimo, ancor più per la sua epoca, certamente poco aperta a ruoli di spicco per una donna. Di lei si scrive e si parla tanto, ma le tre settimane che trascorse in Italia cent’anni fa nell’estate del 1918 sono pressoché sconosciute.

Ma perché proprio Pisa? Perché Pisa fu — si potrebbe dire — il campo base per la missione che la grande scienziata svolse su incarico del governo italiano. Insieme con Camillo Porlezza, allora giovane assistente e futuro emblema della chimica pisana per decenni, la Curie compì sopralluoghi presso sorgenti termali e miniere da cui si riteneva possibile, in linea di principio, estrarre materiali radioattivi. Ne nacque così un legame particolare con l’Italia e con l’ambiente chimico pisano.

L’incontro intende rievocare gli eventi di quella visita, senza trascurare qualche tocco di colore. Non si tratterà però soltanto d’uno sguardo retrospettivo, ma vi saranno spunti per guardare all’oggi e al domani, anche tramite il coinvolgimento di un’azienda chimica multinazionale, la Solvay. Importanti a questo scopo saranno i contributi della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche e dell’Unione dei Giornalisti Italiani Scientifici, la quale nel 1966 ebbe tra i suoi fondatori il chimico universitario Giancarlo Masini, padre nobile del giornalismo scientifico in Italia.

La mattinata comincerà con i saluti di Maurizio Persico direttore di dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Ateneo pisano, quindi i lavori, moderati da Alberto Pieri, segretario generale della FAST e vicepresidente dell’UGIS, procederanno con gli interventi di Gianni Fochi, divulgatore della chimica e già ricercatore della Scuola Normale Superiore, di Antonello De Lorenzo, responsabile delle relazioni esterne dello stabilimento Solvay di Rosignano, e di personalità del mondo professionale e della scuola.

***************************************

Proponiamo di seguito un approfondimento sul viaggio in Italia di Marie Curie, firmato da Gianni Fochi e apparso su "Il rintocco del Campano”, gennaio-aprile 2013, pagg. 21-24, qui aggiornato per quanto riguarda la collocazione della lettera di M. Curie.

Dopo i primi sei giri d’Italia, disputatisi dal 1909 al 1914, e l’interruzione dovuta alla prima guerra mondiale, nel 1918 ce ne fu uno che partì da Pisa. Sì, da Pisa... ma non si trattò d’una corsa ciclistica e la cronaca non figurò sulla Gazzetta dello Sport. La troviamo invece, vent’anni dopo, su Terme e Riviere, periodico nato nella nostra provincia: ai Bagni di Casciana, come allora — e fino al 1956 — si chiamava l’attuale Casciana Terme. Quella rivista, tuttora organo dell’industria termale italiana, era stata fondata da Vincenzo Lischi, nonno di Luciano, cioè del nostro noto concittadino tipografo ed editore.

Ebbene: il 20 novembre del 1938 Terme e Riviere recava un articolo di Camillo Porlezza, per tantissimo tempo emblema della chimica universitaria pisana, cui pure varrà probabilmente la pena di dedicare in avvenire uno scrittarello.

Il Porlezza, direttore dell’istituto di chimica generale, celebrava su quella rivista dedicata alle terme il ventennale — dicevamo — del giro d’Italia della celebre scienziata, titolare di due premi Nobel: per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911. Ed ecco la storia di quei fatti del 1918, avvenuti a loro volta in un altro ventennale: nel 1918 erano infatti trascorsi vent’anni da quando la Curie e il marito Pierre avevano scoperto il radio.

«Il 30 luglio 1918» racconta il Porlezza nell’articolo citato «mi giungeva a Pisa il telegramma “Stanotte ore 3,30 arriverà costà signora Curie. Prego incontrarla stazione”». Il mittente sarà stato il professor Raffaello Nasini, di cui il Porlezza era allora assistente, o forse invece un qualche funzionario governativo, visto che la Curie stava arrivando su incarico del nostro governo, presieduto da Vittorio Emanuele Orlando. Allo stato italiano premeva accertare le possibilità d’estrarre dal nostro territorio il radio e la sua “emanazione”, cioè il gas radioattivo che oggi conosciamo col nome di rado o, più esoticamente, di radon. La scienza della radioattività era ancora giovane; alle sostanze che avevano proprietà del genere erano attribuite, oltre a interessi di tipo tecnologico, addirittura effetti sanitari miracolosi, tanto che venivano aggiunte ad alcuni cosmetici: non è l’unico caso, nella storia, in cui si passa dall’infatuazione, sfruttata dai furbi, a paure esagerate, sfruttate anch’esse da chi riesce a specularci sopra.

Giunta a Pisa, la scienziata polacco-francese trovò un programma di viaggio molto denso, particolarmente impegnativo per lei, cinquantunenne, che attraversava un periodo di salute non perfetta. Il Porlezza, che nel ’18 aveva trentaquattr’anni, riferisce ai lettori di Terme e Riviere il «semplice fascino della visitatrice stanca», «della piccola donna timida», «della scienziata poveramente vestita», «fragile nell’aspetto ma vigorosa e inflessibile nell’adempimento della sua opera».

Marie Curie nel suo laboratorio a Parigi, 1912

A Pisa, nell’istituto di chimica generale che allora aveva sede in via Santa Maria, essa esaminò gli strumenti che venivano messi a disposizione per misure nei luoghi da visitare. Dallo scritto del Porlezza s’intuisce che probabilmente la scienziata aveva dubbi sulla loro efficienza, e in effetti erano piuttosto antiquati. Fatto sta che chiese di metterli alla prova su materiali già studiati.

Ecco allora la prima tappa di quel giro d’Italia: un prologo, come la si chiamerebbe ora nel gergo sportivo. Infatti La Curie e il Porlezza si spostarono di poco: fino ai Bagni di San Giuliano (come a Casciana, le pompose “Terme” entrarono nel nome di quel paese solo molto più tardi). La radioattività di quelle acque era oggetto di studio già da una dozzina d’anni e servì di controllo. I dubbi per fortuna vennero dissolti: i vecchi strumenti funzionavano decentemente, e il giro poté partir davvero.

Così, sempre accompagnata dal Porlezza, il quale a ogni tappa prelevava campioni che poi a Pisa avrebbe analizzato, la Curie si recò presso altre possibili fonti di sostanze radioattive. Dopo le acque di Montecatini fu il turno di Larderello, presente il Nasini, grande promotore e studioso dei soffioni. Poi Ischia e Capri. Poi il ritorno al nord: i Colli Euganei, con Abano e Montegrotto. Poi, spostamento dopo spostamento, nel cuneese, dove a Lurisia esisteva una miniera d’autunite, minerale contenente uranio.

La riservatezza e la grande serietà (si direbbe quasi seriosità) della Curie furono una nota dominante. Non gradiva d’esser fotografata e stette sempre molto attenta alle dichiarazioni che le venivano richieste: temeva che fossero sfruttate a scopo pubblicitario, visto quanto abbiamo detto sulle applicazioni commerciali delle sostanze radioattive. Accondiscese inoltre, con gran riluttanza e solo per buona educazione, alle divagazioni che venivano aggiunte al programma scientifico: visite a Venezia e alla Grotta Azzurra di Capri. Diceva espressamente che era venuta per lavoro: la parte dilettevole voleva riservarla a un eventuale secondo viaggio a scopi turistici.

La sua missione durò tre settimane e finì a Ventimiglia il 19 agosto. Dopo il ritorno a Parigi, essa stilò una relazione. Per l’estrazione di sostanze radioattive, consigliava il governo italiano di prestare attenzione soprattutto alla sorgente romana di Lacco Ameno a Ischia e, con gioia del Nasini, ai soffioni boraciferi di Larderello.

I suoi rapporti professionali col Porlezza continuarono. Per molti anni nel dipartimento di Chimica e Chimica Industriale di via Risorgimento è stata esposta una sua lettera che accompagnava un campione spedito al giovane chimico italiano come standard per il dosaggio del rado nelle acque minerali. Ora quell’autografo si trova nella nuova sede del Dipartimento, in via Moruzzi 13.

Gianni Fochi

Scuola Normale Superiore, Pisa

http://home.sns.it/~fochi

Avviso di fabbisogno interno per “Esecuzione di studi e ricerche sul comportamento statico e sismico di ponti esistenti”. Scad. 09/04

Bando per scambio di studenti - Summer School al King's College London - Scadenza 19/04

Avviso di fabbisogno interno presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere per catalogazione delle principali collezioni storiche di marmi colorati attraverso l’utilizzo di uno scanner apposito Scad. 10/04

8 aprile gita sui Monti Pisani, nell'ambito della convenzione Cai Pisa e Università di Pisa

L’origine della vita, nuovi indizi da una ricerca delle Università di Pisa, Bari e Salento

Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, Fabio Mavelli e Pasquale Stano, ha simulato in laboratorio i processi di riproduzione grazie a delle “protocellule” che si usano per studiare alcune proprietà delle cellule biologiche vere.

“Tra i tanti problemi che concernono la comprensione di come si sia sviluppata la vita sulla terra, c’è anche il rapporto tra membrane cellulari e contenuto della cellula – racconta Roberto Marangoni - infatti, per assicurare un ambiente chimicamente stabile e governabile, le cellule hanno bisogno di una divisione tra il contenuto interno, l’insieme delle molecole necessarie alla vita, e l’ambiente esterno, e tale divisione è data dalla membrana cellulare”.

Uno dei punti fondamentali su cui si è interrogata la scienza è quindi se sia nato prima il contenuto cellulare o la membrana, in altre parole, una sorta di problema “dell’uovo e della gallina” su scala microscopica. Una possibile soluzione a questo apparente paradosso è venuta circa dieci anni fa, quando gli scienziati hanno osservato il cosiddetto “supercrowding effect”. Si tratta infatti di un fenomeno in base al quale nel processo di formazione delle protocellule di piccolissime dimensioni, la stragrande maggioranza risulta completamente vuota al proprio interno, ma allo stesso tempo se ne trovano alcune (assai rare, ma esistono) che, al contrario, risultano completamente piene, avendo incorporato moltissime molecole. L’esistenza di queste rare protocellule “piene” mette le basi per sciogliere il paradosso della formazione della membrana e del contenuto cellulare: nessuno si forma prima dell’altro perché il meccanismo è simultaneo e si formano insieme, seguendo un processo di organizzazione spontanea.

“A partire da questa scoperta, nel nostro studio ci siamo occupati del passo successivo – spiega Marangoni - cioè abbiamo cercato di capire come queste protocellule ricche di contenuti si comportano durante la riproduzione, un processo che comporta la rottura e la ricostituzione delle membrane e che potrebbe quindi causare la perdita di materiale interno pregiudicando la funzionalità delle protocellule ‘figlie’. La nostra ricerca indica che questo non accade e che la perdita di materiale fra protocellula ‘ricche’ è molto basso”.

“Questo meccanismo insieme al “supercrowding effect” – conclude Maragnoni - rafforza l’idea di una organizzazione spontanea dei primi e rudimentali proto-organismi della storia della vita, il cui punto di forza è l’interazione, certamente complessa e ancora non completamente compresa, tra le membrane e le macromolecole”.

L’origine della vita, nuovi indizi da una ricerca delle Università di Pisa, Bari e Salento

Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, Fabio Mavelli e Pasquale Stano, ha simulato in laboratorio i processi di riproduzione grazie a delle “protocellule” che si usano per studiare alcune proprietà delle cellule biologiche vere.

“Tra i tanti problemi che concernono la comprensione di come si sia sviluppata la vita sulla terra, c’è anche il rapporto tra membrane cellulari e contenuto della cellula – racconta Roberto Marangoni - infatti, per assicurare un ambiente chimicamente stabile e governabile, le cellule hanno bisogno di una divisione tra il contenuto interno, l’insieme delle molecole necessarie alla vita, e l’ambiente esterno, e tale divisione è data dalla membrana cellulare”.

Uno dei punti fondamentali su cui si è interrogata la scienza è quindi se sia nato prima il contenuto cellulare o la membrana, in altre parole, una sorta di problema di problema “dell’uovo e della gallina” su scala microscopica. Una possibile soluzione a questo apparente paradosso è venuta circa dieci anni fa, quando gli scienziati hanno osservato il cosiddetto “supercrowding effect”. Si tratta infatti di un fenomeno in base al quale nel processo di formazione delle protocellule di piccolissime dimensioni, la stragrande maggioranza risulta completamente vuota al proprio interno, ma allo stesso tempo se ne trovano alcune (assai rare, ma esistono) che, al contrario, risultano completamente piene, avendo incorporato moltissime molecole. L’esistenza di queste rare protocellule “piene” mette le basi per sciogliere il paradosso della formazione della membrana e del contenuto cellulare: nessuno si forma prima dell’altro perché il meccanismo è simultaneo e si formano insieme, seguendo un processo di organizzazione spontanea.

“A partire da questa scoperta, nel nostro studio ci siamo occupati del passo successivo – spiega Marangoni - cioè abbiamo cercato di capire come queste protocellule ricche di contenuti si comportano durante la riproduzione, un processo che comporta la rottura e la ricostituzione delle membrane e che potrebbe quindi causare la perdita di materiale interno pregiudicando la funzionalità delle protocellule ‘figlie’. La nostra ricerca indica che questo non accade e che la perdita di materiale fra protocellula ‘ricche’ è molto basso”.

“Questo meccanismo insieme al “supercrowding effect” – conclude Maragnoni - rafforza l’idea di una organizzazione spontanea dei primi e rudimentali proto-organismi della storia della vita, il cui punto di forza è l’interazione, certamente complessa e ancora non completamente compresa, tra le membrane e le macromolecole”.