Biblioteca intitolata al professore e cardiologo Vitantonio Di Bello

Giovedì 14 marzo alle 13.00 all’Ospedale di Cisanello (edificio 10, 2° piano) a Pisa, sarà intitolata una biblioteca e scoperta una targa in memoria del professore Vitantonio Di Bello, a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Colleghi e amici lo ricordano per le sue doti di docente e ricercatore e la particolare dedizione alla cura dei pazienti. Il professore Di Bello è stato associato di Cardiologia all'Università di Pisa, al dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica, direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Health Technology Assessment – CIRHTA, presidente della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging e per l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha diretto la Sezione Dipartimentale di Cardioangiologia.

Lectio magistralis di Raffaele Cantone all’Università di Pisa

Giovedì 14 marzo, alle ore 10, nell’aula magna storica del Palazzo della Sapienza, Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, terrà una lezione dal titolo “La prevenzione della corruzione: strumenti, risultati, prospettive”. Nell’occasione sarà presentato il libro “Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni”, di Raffaele Cantone e del professor Enrico Carloni. L’evento, aperto al pubblico, è promosso dal master APC - Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione del dipartimento di Scienze politiche, e dal dottorato in Scienze giuridiche (curriculum in Amministrazione, mercato e giustizia penale) del dipartimento di Giurisprudenza. Saranno presenti anche il professor Alberto Vannucci, del dipartimento di Scienze politiche, il professor Alfredo Fioritto, del dipartimento di Giurisprudenza, e il professor Roberto Bartoli, ordinario di Diritto penale all’Università di Firenze.

Presidente dell’ANAC dal 2014, Raffaele Cantone ha come punto fermo la trasparenza. Con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga e che i risultati si potranno vedere solo nel medio e lungo periodo, non ha mai mancato di ricordare la necessità di un impegno sempre maggiore da parte degli attori istituzionali; a ciò si devono affiancare funzionari pubblici, formati e adeguatamente supportati, e una cittadinanza attenta e seriamente informata.

Il libro “Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni”, ultimo di Cantone e scritto assieme al professor Enrico Carloni, mette a nudo i limiti dei rimedi individuati per combattere la corruzione. Spiega che per colpire questo fenomeno insidioso la prevenzione è più efficace della cura. Capire quanta corruzione abbiamo di fronte è solo una parte della sfida. Ci sono moltissimi dati eterogenei da interpretare. E le sanzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da un insieme di regole che anticipino gli eventi delittuosi. In dieci lezioni capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative, Raffaele Cantone ed Enrico Carloni illustrano in cosa consiste l’attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo.

Lectio magistralis di Raffaele Cantone all’Università di Pisa

Giovedì 14 marzo, alle ore 10, nell’aula magna storica del Palazzo della Sapienza, Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, terrà una lezione dal titolo “La prevenzione della corruzione: strumenti, risultati, prospettive”. Nell’occasione sarà presentato il libro “Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni”, di Raffaele Cantone e del professor Enrico Carloni. L’evento, aperto al pubblico, è promosso dal Master APC - Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione del dipartimento di Scienze politiche, e dal dottorato in Scienze giuridiche (curriculum in Amministrazione, mercato e giustizia penale) del dipartimento di Giurisprudenza. Saranno presenti anche il professor Alberto Vannucci, del dipartimento di Scienze politiche, il professor Alfredo Fioritto, del dipartimento di Giurisprudenza, e il professor Roberto Bartoli, ordinario di Diritto penale all’Università di Firenze.

Giovedì 14 marzo, alle ore 10, nell’aula magna storica del Palazzo della Sapienza, Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, terrà una lezione dal titolo “La prevenzione della corruzione: strumenti, risultati, prospettive”. Nell’occasione sarà presentato il libro “Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni”, di Raffaele Cantone e del professor Enrico Carloni. L’evento, aperto al pubblico, è promosso dal Master APC - Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione del dipartimento di Scienze politiche, e dal dottorato in Scienze giuridiche (curriculum in Amministrazione, mercato e giustizia penale) del dipartimento di Giurisprudenza. Saranno presenti anche il professor Alberto Vannucci, del dipartimento di Scienze politiche, il professor Alfredo Fioritto, del dipartimento di Giurisprudenza, e il professor Roberto Bartoli, ordinario di Diritto penale all’Università di Firenze.

Presidente dell’ANAC dal 2014, Raffaele Cantone ha come punto fermo la trasparenza. Con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga e che i risultati si potranno vedere solo nel medio e lungo periodo, non ha mai mancato di ricordare la necessità di un impegno sempre maggiore da parte degli attori istituzionali; a ciò si devono affiancare funzionari pubblici, formati e adeguatamente supportati, e una cittadinanza attenta e seriamente informata.

Il libro “Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni”, ultimo di Cantone e scritto assieme al professor Enrico Carloni, mette a nudo i limiti dei rimedi individuati per combattere la corruzione. Spiega che per colpire questo fenomeno insidioso la prevenzione è più efficace della cura. Capire quanta corruzione abbiamo di fronte è solo una parte della sfida. Ci sono moltissimi dati eterogenei da interpretare. E le sanzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da un insieme di regole che anticipino gli eventi delittuosi. In dieci lezioni capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative, Raffaele Cantone ed Enrico Carloni illustrano in cosa consiste l’attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo.

Avviso di fabbisogno interno presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni “Sistema Toscano Integrato Assessment 4.0” (CUP D23E18000070009), finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020

Incarico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale per "Studi e ricerche finalizzate alla messa in sicurezza di strutture e sottostrutture di calcestruzzo armato"

Incarico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale per "Analisi delle implicazioni normative relative all’introduzione in ambito europeo di nuove metodologie di progettazione di costruzioni in acciaio

Incarico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale: "Progettazione, modellazione ed analisi non lineare di costruzioni in calcestruzzo armato con barre in acciaio tipo Dual-Phase"

On our skin. The cultural geography of tattooing

A symbol of rebellion, of belonging, a badge of shame, a sign of magic but also a fashion accessory and a mark of freedom. Over thousands of years, tattooing has represented all of these and now, for the first time, an original study retraces its history up to the present day. The book in question, "Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio" (Pisa University Press, 2019), was written by Paolo Macchia, associate professor of the University of Pisa and Maria Elisa Nannizzi, his student.

Maria Elisa Nannizzi and Paolo Macchia

“Our skin speaks,” says Paolo Macchia. “What we have tried to understand is how tattoos have been used over the ages to express ideas, concepts and opinions. In other words, we want to demonstrate how this form of communication has changed over time, taking on new meanings according to the different cultures.”

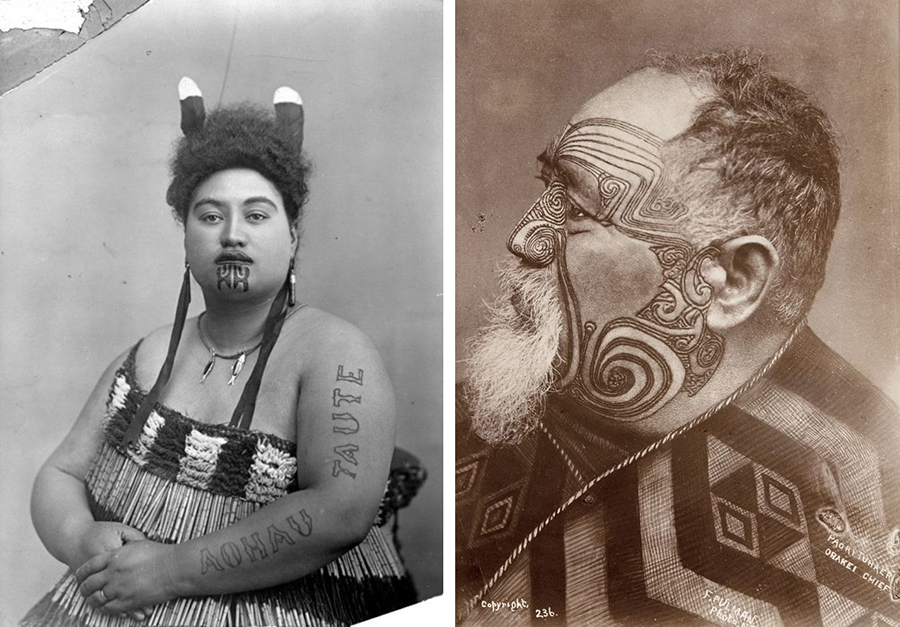

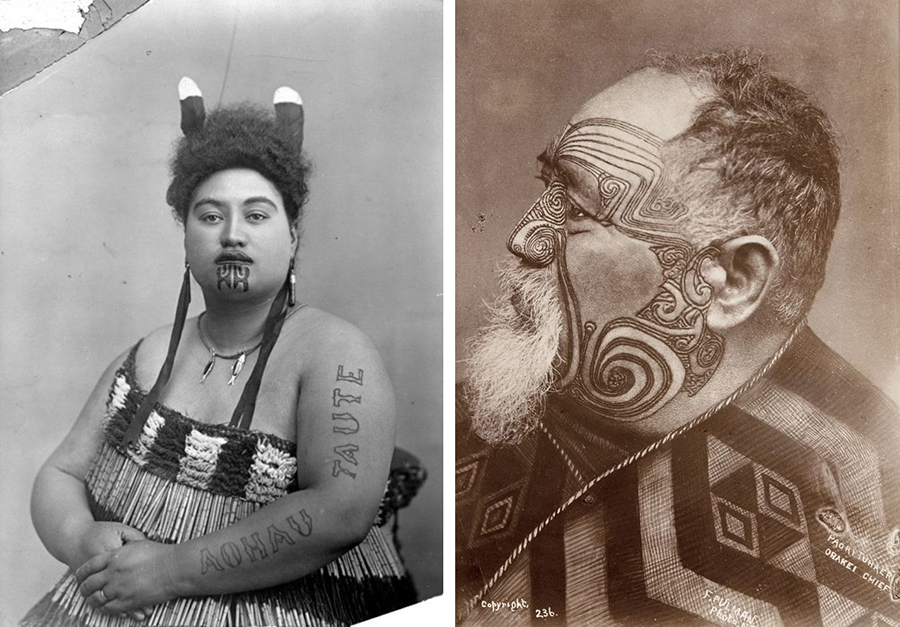

The book, therefore, traces a cultural geography of tattoos in the West, from prehistoric times to the present day, with a special focus on the tribal tattoos of the Māori from New Zealand. The starting point is an estimate of the phenomenon based on the data available. From here, for example, it can be seen that 12.8% of the population in Italy has a tattoo, mostly people in the 18-44 age range. This figure is in line with the European average which is around 12% but much lower than that of the United States where the data show an average of 30%.

As regards the tattoo artists, in Italy there are around 2,800 enterprises linked to this activity mainly concentrated in the North with a share of almost 60% of the business. Lombardy is the leader while the Centre lies in mid position and the South and islands do not even total one fifth of the endeavors.

This picture of the present situation is accompanied in the book by a historical analysis based on literary, iconographic and historical sources. These sources reveal that in Ancient Greece and Ancient Rome tattoos were used as a form of punishment, a stigma to mark fugitives or prisoners of war. With the spread of Christianity, which rejected any form of marking on the body, tattoos then lost their importance, but held out, in spite of everything, until the Middle Ages where ironically they came back into fashion among pilgrims. Throughout the modern period, therefore, tattoos maintained above all their punitive significance and were used to mark individuals on the fringes of society such as prostitutes, criminals and slaves. However, a new phase of popularity and diffusion occurred during the 18th and 19th centuries when tattoos returned to Europe following the exploration and discovery of the Far East and Polynesia. More recently, tattoos have become markers of the great changes which have overturned the socio-political system worldwide from the 1960s onwards, and the main characters in this case are hippies, punks, bikers and even skin-heads for whom tattoos have become a strongly political mark.

“In previous decades tattoos were used to express tendencies and social changes, whereas today they seem to be characterized, above all on an individual level, as market commodities, subject to fashion trends and continuous changes in taste,” concludes Paolo Macchia. “Although many people define this as being a phase of banalization and depletion, it is what has finally established tattoos on a worldwide basis. Even today, skin is a means of communication, but what is different is the fact that it does not speak to a group but rather, to the individual and about the individual. Since a codified language no longer exists, therefore, in order to understand the meaning of a tattoo, it is necessary to ask the person wearing it.”

It is also worth mentioning the vast gallery of famous people who have flaunted a tattoo and are mentioned in the book. Winston Churchill, for example, had an anchor tattooed on his forearm as a reminder of his time as a correspondent in Cuba, India and South Africa, and his mother, Lady Churchill, had a small snake tattooed on her wrist, which she hid under a bracelet on important occasions; Tsar Nicholas II of Russia had a dragon tattooed on his left arm and Frederick IX, King of Denmark flaunted tattoos on his arms and chest, while the president of the United States, Theodore Roosevelt wore the family’s coat of arms on his chest. In the present day, there are examples everywhere: from the long line of footballers (Beckham, Icardi, Nainggolan, Gabigol, Ibrahimovic and Borriello) through the world of show business (Lady Gaga, Robbie Williams and Angelina Jolie) to Italy with Fedez, Fabrizio Corona, and Asia Argento, the never-ending ‘tronisti’ and even Belen, who created havoc with her butterfly.

Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio

Emblema di ribellione, di appartenenza, marchio di infamia, segno magico ma anche accessorio di moda e simbolo di libertà. Nel corso dei millenni il tatuaggio è stato tutto questo e per la prima volta un originale studio ne ripercorre la storia sino alla contemporaneità. Il volume in questione è "Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio" (Pisa University Press, 2019) scritto dal professore Paolo Macchia del dipartimento di Civiltà e Foprme del Sapere dell’Università di Pisa e dalla dottoressa Maria Elisa Nannizzi, sua allieva.

Da sinistra Maria Elisa Nannizzi e Paolo Macchia

“La pelle parla – racconta Paolo Macchia - quello che abbiamo cercato di capire è come il tatuaggio nelle varie epoche storiche sia stato usato per esprimere idee, concetti e opinioni, in altre parole vogliamo far vedere come questa forma di comunicazione sia cambiata nel tempo assumendo sempre nuovi significati a seconda delle diverse culture”.

Il volume traccia così una geografia culturale dei tatuaggi in occidente, dalla preistoria ad oggi, con un focus sui tatuaggi tribali dei Maori della Nuova Zelanda. Il punto di partenza è una stima del fenomeno a partire dai dati disponibili. Si scopre così ad esempio che in Italia circa il 12,8% della popolazione sarebbe tatuata, in prevalenza persone dai 18 ai 44 anni, un dato in linea con la media Europea che si attesta al 12%, ma ben al di sotto degli Stati Uniti dove la percentuale è al 30.

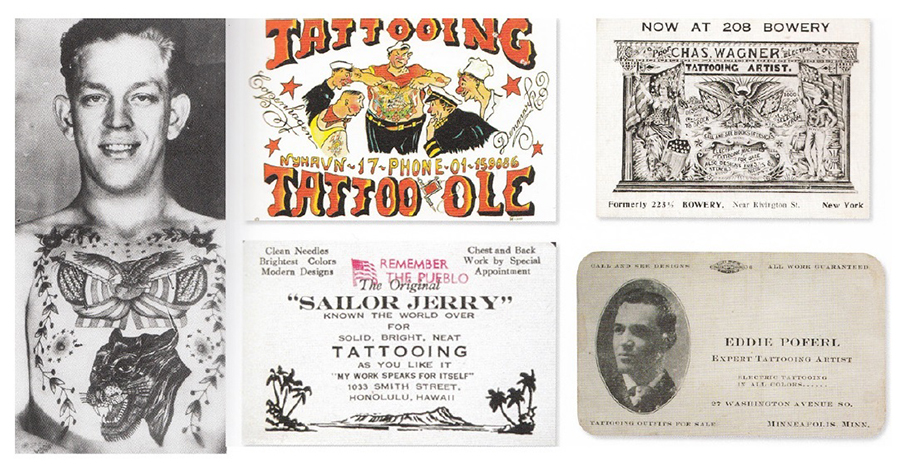

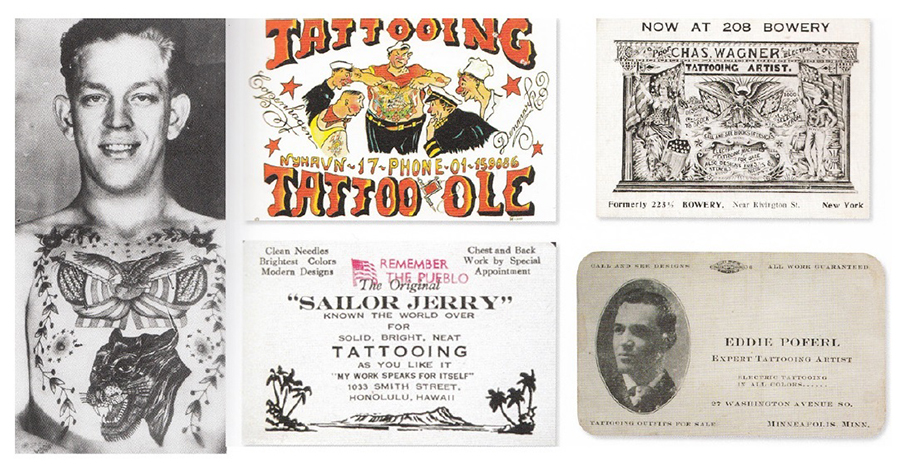

A sinistra, soldato statunitense tatuato con simboli patriottici nella prima metà del XX secolo. A destra, biglietti da visita di tatuatori nella stessa epoca. Fonte: Mc Comb (2015), pp. 45 e 65.

Passando invece ai tatuatori, in Italia ci sarebbero circa 2.800 imprese legate a questa attività con una concentrazione nel Settentrione che ha quasi il 60% di tutti gli operatori, Lombardia in testa, mentre il Centro si pone in posizione intermedia e il Mezzogiorno, isole comprese, non raccoglie nemmeno un quinto delle imprese.

A questa fotografia della situazione attuale il volume unisce un’analisi storica a partire da fonti storiche, letterarie e iconografiche. Si scopre così ad esempio che nella Grecia e nella Roma antiche il tatuaggio fu utilizzato perlopiù a scopi punitivi, come stigma per marchiare fuggiaschi o prigionieri di guerra. Con la diffusione del Cristianesimo, che ripudiava ogni forma di marchio sul corpo, il tatuaggio perse invece la sua importanza, ma nonostante tutto resistette durante il Medioevo dove, ironia della sorte, fu particolarmente in voga fra i pellegrini. Per tutto il periodo moderno il tatuaggio mantenne quindi soprattutto un significato punitivo e venne usato per marchiare gli individui al margine della società come prostitute, criminali e schiavi.

Ma una nuova fase di popolarità e di diffusione si ebbe a partire dal Sette e Ottocento, quando il tatuaggio ritornò in Europa a seguito delle esplorazioni e delle scoperte in estremo oriente e in Polinesia. Più di recente il tatuaggio è diventato invece l’emblema dei grandi cambiamenti che hanno stravolto il sistema politico-sociale globale a partire dagli anni ’60 del Novecento e i protagonisti in questo caso sono gli hippies, i punk, i bikers fino agli skin-head, dove il tatuaggio è diventato un marchio fortemente politico.

A sinistra, soldato statunitense tatuato con simboli patriottici nella prima metà del XX secolo. A destra, biglietti da visita di tatuatori nella stessa epoca. Fonte: Mc Comb (2015), pp. 45 e 65. [Nel testo Sulla nostra pelle, p. 43]

“Se nei decenni scorsi il tatuaggio esprimeva tendenze e cambiamenti sociali, oggi sembra caratterizzarsi soprattutto a livello individuale, come un bene di mercato, soggetto a mode e continui cambiamenti del gusto – conclude Paolo Macchia – sebbene molti definiscano questa come una fase di banalizzazione e di svuotamento essa è quella che ha dato definitiva affermazione globale al tatuaggio. Anche oggi la pelle è uno strumento di comunicazione, ma ciò che è diverso è il fatto che non parla più ad un gruppo, ma al singolo e del singolo e dunque, dato che non esiste più un linguaggio codificato, per sapere cosa significa un tatuaggio, oggi occorre chiederlo a chi lo indossa”.

Un discorso a sé merita infine l’amplissima galleria delle personalità che hanno sfoggiato un tatuaggio e che sono citate nel libro. Winston Churchill per esempio aveva un’àncora sull’avambraccio in ricordo dei tempi passati come corrispondente tra Cuba, India e Sudafrica e anche la madre, Lady Churchill, aveva un piccolo serpente sul polso che copriva, nelle occasioni importanti, con un bracciale; lo zar Nicola II di Russia, aveva un dragone sul braccio sinistro e Federico IX, Re di Danimarca sfoggiava braccia e petto tatuati, mentre il presidente statunitense Theodore Roosevelt portava sul petto lo stemma araldico della propria famiglia. Arrivando ai giorni nostri gli esempi spaziano ovunque: dalla lunga schiera di calcatori (Beckham o Icardi, Nainggolan o Gabigol, Ibrahimovic o Borriello) passando poi al mondo dello spettacolo (Lady Gaga, Robbie Williams e Angelina Jolie) fino ad arrivare in Italia con Fedez, Fabrizio Corona, Asia Argento, l’infinità di tronisti o volendo anche Belen, che per quella farfalla creò un putiferio.

L'Ateneo piange la scomparsa del professor Fabrizio D'Amico

Nato nel 1950, Fabrizio D’Amico si era laureato a Roma con Cesare Brandi e Valentino Martinelli. Dopo l’esordio, maturato nel campo della storia dell’arte moderna, si era avvicinato rapidamente al contemporaneo, avviando presto – e con decisione – diverse, parimenti fruttuose linee di ricerca. Alla metà degli anni Ottanta fu tra i protagonisti del rinascere degli studi sull’arte italiana fra le due guerre, segnatamente sulla Scuola Romana. A questo ambito di ricerca si ascrive l’importante mostra “Roma 1934” (Modena e Roma, 1986) e, con essa, numerosi saggi di carattere monografico (tra gli altri su Mario Mafai, Antonietta Raphael, Fausto Pirandello e Ferruccio Ferrazzi).

Altro suo oggetto privilegiato di indagine fu l’arte degli anni Cinquanta e – in senso più ampio – il vasto processo di rinnovamento che caratterizzò l’arte italiana tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio degli anni Sessanta. D’Amico fu senz’altro uno dei primi studiosi a riconoscere gli elementi di continuità fra il tempo estremo del ventennio fascista e l’immediato dopoguerra (come testimoniato dalla grande mostra “Pittura e realtà”, curata insieme a Flaminio Gualdoni nel 1993). Ha composto pagine memorabili su Afro Basaldella, Achille Perilli, Giulio Turcato e molti altri protagonisti di questa felice stagione dell’arte italiana. Autore di ampie e precise ricognizioni, come in “Roma 1950-’59” (Ferrara, 1995), D’Amico ha al contempo dedicato speciale attenzione a figure che la critica ancora non aveva appieno apprezzato. In quest’ottica si possono intendere gli studi su Antonio Sanfilippo (di cui ha co-curato il “Catalogo generale dei dipinti”) e, soprattutto, su Toti Scialoja, di cui D’Amico è stato e resta uno dei massimi esegeti. A Scialoja D’Amico ha dedicato una monografia, edita nel 1991, e numerose, importanti mostre, allestite nel corso degli anni a Ferrara, Modena, Parigi e Verona.

Per altro verso, D’Amico ha a lungo seguito l’opera di artisti viventi, curando mostre e studi su pittori e scultori appartenenti a generazioni diverse. A tal proposito egli ha speso particolari energie nel campo della scultura, facendosi promotore, spesso insieme a Giuseppe Appella e Nino Castagnoli, di estese esplorazioni, poi tradotte in mostre o in fascicoli della rivista «Quaderni di Scultura Contemporanea».

D’Amico ha lavorato intensamente anche su alcuni grandi ‘solitari’ del XX secolo: Filippo de Pisis, Osvaldo Licini (di cui ha contribuito al rilancio degli studi, alla metà degli anni Duemila) e Giorgio Morandi, suo grande e ineludibile amore, ripetutamente oggetto di lezioni universitarie durante gli anni pisani.

In aula Fabrizio D’Amico sapeva luminosamente coniugare un rigoroso approccio storiografico, fondato sull’esegesi documentaria, con una appassionata e profonda lettura dell’opera d’arte. Il ricordo delle sue lezioni è sempre vivo e ha lasciato una traccia profonda nel lavoro dei molti suoi allievi.

Mattia Patti

Professore di Storia dell'arte contemporanea

Presidente del corso magistrale in Storia e forme delle Arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media

Università di Pisa