L’Antico Egitto al di là dei faraoni: per la prima volta la storia sociale del popolo al centro della ricerca

Scrivere per la prima volta una storia sociale dall’Antico Egitto al di là dei fasti di faraoni e regine, mettendo piuttosto al centro il popolo e le classi meno agiate. E’ questa la sfida del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) ‘Pharaonic Rescission’ (PROCESS) dell’Università di Pisa che si è appena aggiudicato un finanziamento di oltre 200mila euro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur). A idearlo e proporlo è stato Gianluca Miniaci del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, uno dei due ricercatori under 40 in tutta Italia che è riuscito ad ottenere i fondi ministeriali per un progetto nella categoria “giovani” per il settore SH6 “Studio del passato umano: archeologia, storia e memoria”.

“Ad oggi conosciamo solo una storia, quella dei faraoni e dell'élite, che ci hanno lasciato iscrizioni, testimonianze di grandi gesta, templi e tombe monumentali, tesori archeologici, tutti frammenti dei loro “ricordi”. Non sappiamo quasi nulla della gente comune che non ha potuto lasciare tracce così evidenti nella storia – racconta Gianluca Miniaci - ora si tratta di scriverne una nuova, una che abbia come protagonista quella massa di popolazione invisibile fatta soprattutto di lavoratori, commercianti, agricoltori, ma anche persone benestanti e socialmente agiate, che non ricoprivano un ruolo politico rilevante”.

La storia sociale dell’Antico Egitto nel secondo millennio a.C. sarà quindi ricostruita “dal basso”, in particolare attraverso l’analisi della materialità impressa negli oggetti, ovvero grazie ad analisi archeometriche e ai dati forniti dall’archeologia, sarà possibile estrarre una massa di informazioni relativa ai contesti spazio-temporali in cui gli oggetti si sono mossi nell’antichità, dalla loro creazione (banalmente l’estrazione delle materie prime) alla loro lavorazione, circolazione ed uso. I reperti delle collezioni egittologiche dei più importanti musei italiani, europei ed internazionali saranno quindi fondamentali per delineare l’identikit proprio delle persone che avevano prodotto la cultura materiale dell’antico Egitto.

“Per capire la novità del nostro approccio prendiamo ad esempio due oggetti – spiega Miniaci - un vaso per unguenti proveniente dalla necropoli di Badari in Egitto su cui è iscritto il nome del faraone Pepi II (ca. 2250 a.C.) e uno scarabeo con il nome del faraone Sobekemsaf (ca. 1650 a.C.), oggi conservato al British Museum”.

E così attraverso una serie di analisi avanzate come la spettrometria XRF si scopre ad esempio che il vaso è fatto di calcite, un materiale che proviene da una cava situata ad 80 km a nord del sito in cui l'oggetto è stato trovato, quindi già ci racconta la storia di una o più persone che sono andate da Badari ad estrarre questo blocco di pietra. Lo scarabeo invece è composto da una pietra di diaspro verde, un materiale importato da aree periferiche, se non esterne, dell’Egitto, e quindi ha coinvolto molte più persone, di luoghi e paesi lontani. Grazie alle analisi con microscopio elettronico a scansione (SEM) si possono poi individuare le tracce di lavorazione sia del vaso che dello scarabeo e quindi capire che strumenti maneggiavano coloro che li hanno fabbricati e che conoscenze tecniche avevano, insomma, chi erano, cosa sapevano fare. Ancora, per continuare, grazie alla spettroscopia FT-IR, si possono individuare i residui organici all’interno del vaso e andare ad ascoltare un’altra voce inascoltata, di coloro che avevano prodotto gli olii poi versati nel vaso.

“In genere, la storia tradizionale tenderebbe a considerare questi il vaso e lo scarabeo in relazione al nome del sovrano e basta – conclude Miniaci – il nostro obiettivo è invece di andare a scoprire le molteplici storie nascoste, e poi dimenticate, che gli oggetti possono incapsulare”.

L’Antico Egitto al di là dei faraoni: per la prima volta protagonista la storia sociale del popolo

Scrivere per la prima volta una storia sociale dall’Antico Egitto al di là dei fasti di faraoni e regine e mettendo piuttosto al centro il popolo e le classi meno agiate. E’ questa la sfida del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) ‘Pharaonic Rescission’ (PROCESS) dell’Università di Pisa che si è appena aggiudicato un finanziamento di oltre 200mila euro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur). A idearlo e proporlo è stato Gianluca Miniaci del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, uno dei due ricercatori under 40 in tutta Italia che è riuscito ad ottenere i fondi ministeriali per un progetto nella categoria “giovani” per il settore SH6 “Studio del passato umano: archeologia, storia e memoria”.

“Ad oggi conosciamo solo una storia, quella dei faraoni e dell'élite, che ci hanno lasciato iscrizioni, testimonianze di grandi gesta, templi e tombe monumentali, tesori archeologici, tutti frammenti dei loro “ricordi”. Non sappiamo quasi nulla della gente comune che non ha potuto lasciare tracce così evidenti nella storia – racconta Gianluca Miniaci - ora si tratta di scriverne una nuova, una che abbia come protagonista quella massa di popolazione invisibile fatta soprattutto di lavoratori, commercianti, agricoltori, ma anche persone benestanti e socialmente agiate, che non ricoprivano un ruolo politico rilevante”.

La storia sociale dell’Antico Egitto nel secondo millennio a.C. sarà quindi ricostruita “dal basso”, in particolare attraverso l’analisi della materialità impressa negli oggetti, ovvero grazie ad analisi archeometriche e ai dati forniti dall’archeologia, sarà possibile estrarre una massa di informazioni relativa ai contesti spazio-temporali in cui gli oggetti si sono mossi nell’antichità, dalla loro creazione (banalmente l’estrazione delle materie prime) alla loro lavorazione, circolazione ed uso. I reperti delle collezioni egittologiche dei più importanti musei italiani, europei ed internazionali saranno quindi fondamentali per delineare l’identikit delle persone che hanno prodotto la cultura materiale dell’antico Egitto.

“Per capire la novità del nostro approccio prendiamo ad esempio due oggetti – spiega Miniaci - un vaso per unguenti proveniente dalla necropoli di Badari in Egitto su cui è iscritto il nome del faraone Pepi II (ca. 2250 a.C.) e uno scarabeo con il nome del faraone Sobekemsaf (ca. 1650 a.C.), oggi conservato al British Museum”.

E così attraverso una serie di analisi avanzate come la spettrometria XRF si scopre ad esempio che il vaso è fatto di calcite, un materiale che proviene da una cava situata ad 80 km a nord del sito in cui l'oggetto è stato trovato, quindi già ci racconta la storia di una o più persone che sono andate da Badari ad estrarre questo blocco di pietra. Lo scarabeo invece è composto da una pietra di diaspro verde, un materiale importato da aree periferiche, se non esterne, dell’Egitto, e quindi ha coinvolto molte più persone, di luoghi e paesi lontani. Grazie alle analisi con microscopio elettronico a scansione (SEM) si possono poi individuare le tracce di lavorazione sia del vaso che dello scarabeo e quindi capire che strumenti maneggiavano coloro che li hanno fabbricati e che conoscenze tecniche avevano, insomma, chi erano, cosa sapevano fare. Ancora, per continuare, grazie alla spettroscopia FT-IR, si possono individuare i residui organici all’interno del vaso e andare ad ascoltare un’altra voce inascoltata, di coloro che avevano prodotto gli olii poi versati nel vaso.

Scarabeo con il nome del faraone Sobekemsaf (British Museum EA7876 © CC BY-NC-SA 4.0)

“In genere, la storia tradizionale tenderebbe a considerare questi il vaso e lo scarabeo in relazione al nome del sovrano e basta – conclude Miniaci – il nostro obiettivo è invece di andare a scoprire le molteplici storie nascoste, e poi dimenticate, che gli oggetti possono incapsulare”.

Selezione per un contratto a tempo determinato cat. D presso il dipartimento di Fisica - scad. 20/3

Selezione Cat. C a tempo det. - Dir. Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione - scad 20/3

Selezione per un contratto a tempo indeterminato cat. D (PTA-D-2019-1) - scad. 1/4

Incarico presso il Dipartimento di Economia e Management per attività di supporto al master Food Management

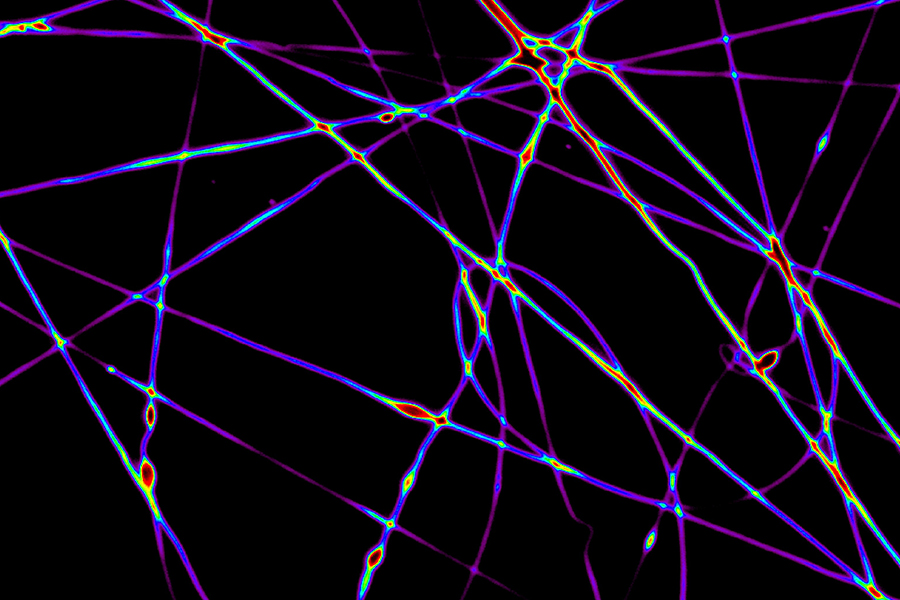

Ecco il nuovo nano-laser a ragnatela

Un team di ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrNano) ha sviluppato un nuovo tipo di laser costituito da una rete di filamenti miniaturizzati di polimeri. Il risultato della collaborazione tra Imperial College di Londra, CnrNano, Università di Pisa, Università del Salento e Università di Exeter è pubblicato su "Nature Communications", e apre la strada a una nuova classe di dispositivi laser che potranno essere usati come sorgenti di luce miniaturizzate e come sensori ottici ad alta efficienza.

Il cuore del laser non-convenzionale è una sorta di minuscola e impalpabile ragnatela, un intreccio di nanofibre polimeriche che emettono e amplificano la luce. “Contrariamente ai laser convenzionali che usano specchi o strutture periodiche per intrappolare e amplificare la luce, in questo dispositivo essa è prodotta e amplificata dalla rete di filamenti”, spiega Andrea Camposeo di CnrNano. “Le nanofibre emettono luce e poi funzionano come fibre ottiche lungo le quali questa si propaga: intrappolata nel reticolo lungo i percorsi di una matrice disordinata la luce è soggetta a interferenze in centinaia di nodi ed emerge amplificata come luce laser”.

I ricercatori hanno realizzato una rete di nanofili composti da materiale fotoattivo, con un diametro di tra i 200 e i 500 nanometri (un nanometro è pari a un milionesimo di millimetro) e con un elevato numero di nodi e di rami. Ogni struttura è una rete disordinata planare, ramificata così da connettere ciascun nodo al loro vicino più prossimo. “Lo studio mostra per la prima volta che un sistema reticolare di nanofibre può diventare un dispositivo laser efficiente e che le sue proprietà possono essere determinate dalla forma della rete che le fibre vanno a costituire”, commenta Dario Pisignano dell’Università di Pisa e di CnrNano. “Le dimensioni ridotte delle singole fibre attive e della rete complessiva hanno permesso di realizzare reticoli molto complessi, con un elevato numero di 'nodi' e di 'canali di collegamento'”.

“L’Istituto nanoscienze del Cnr ha una competenza riconosciuta a livello internazionale nello sviluppo delle nanofibre polimeriche, si è aggiudicato finanziamenti prestigiosi e con risultati rilevanti in campi che spaziano dall’optoelettronica all’ingegneria tissutale per la medicina rigenerativa”, conclude Camposeo. “In particolare i ricercatori di CnrNano hanno messo a punto metodi avanzati di elettrofilatura per realizzare le nanofibre luminose. I polimeri dei filamenti sono stati drogati con molecole organiche per conferire le proprietà di emissione ed amplificazione di luce all’intera rete”.

(fonte: Ufficio Stampa CNR)

Nella foto: reticolo di nanofibre attive del laser.

Avviso di fabbisogno interno al Dipartimento di Economia e Management per "Erogazione di attività formative a un ente locale e a società partecipata"

Visite guidate ai musei dell’Unipi riservate ai soci UniCoop Firenze

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa propone ai soci della Unicoop Firenze un ciclo di visite guidate ai propri musei cittadini con tariffe agevolate. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio nelle attività educative e formative alla didattica universitaria e scolare, così come alla divulgazione della cultura, che lo SMA promuove sul territorio. I vari appuntamenti in programma nei mesi di marzo e aprile saranno presentati sabato 2 marzo alle ore 10.30 nella Sala sopra il punto vendita di Cisanello in via Valgimigli 1-3. È necessario ricordarsi di portare la tessera soci. Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure rivolgersi alla BiblioCoop del supermercato di Porta a Mare, il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19.

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa propone ai soci della Unicoop Firenze un ciclo di visite guidate ai propri musei cittadini con tariffe agevolate. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio nelle attività educative e formative alla didattica universitaria e scolare, così come alla divulgazione della cultura, che lo SMA promuove sul territorio. I vari appuntamenti in programma nei mesi di marzo e aprile saranno presentati sabato 2 marzo alle ore 10.30 nella Sala sopra il punto vendita di Cisanello in via Valgimigli 1-3. È necessario ricordarsi di portare la tessera soci. Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure rivolgersi alla BiblioCoop del supermercato di Porta a Mare, il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19.

Scarica la locandina.

La prima tappa è il 13 marzo alle ore 17.00 alla Gipsoteca di Arte Antica, (Piazza San Paolo all’Orto, 20) che ospita una tra le prime raccolte di calchi in gesso istituite in Italia, sul modello dell’archeologia germanica. La collezione offre oggi una sintesi delle opere più note e significative dell’arte greca, etrusca e romana, accanto a esemplari meno noti o inediti, e piccoli manufatti plastici. La Gipsoteca ospita anche la collezione dell’Antiquarium di archeologia classica e le collezioni paletnologiche.

Secondo appuntamento al Museo Anatomico Veterinario, sabato 16 marzo alle ore 10.00 (viale delle Piagge, 2). Il museo accoglie reperti di specie animali da produzione zootecnica e animali d’affezione, specialmente del cavallo, per la sua importanza nell’evoluzione storico‐sociale dell’uomo. Molti sono anche i preparati anatomici riguardanti i dromedari provenienti dalla tenuta di San Rossore.

Appuntamento fissato al 18 marzo alle ore 17.00 per visitare i due musei ospitati alla Cittadella Galileiana (via Bonanno Pisano, 2/B / via Nicola Pisano, 25 - area dei Vecchi Macelli). Il Museo degli Strumenti per il Calcolo espone i pezzi più significativi di una ricchissima collezione di macchine legate alla storia dell’Informatica, unica in Italia, dagli aritmometri dell’Ottocento ai grandi calcolatori degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, fino ai prodotti più rilevanti nella storia del Personal Computer. Il Museo degli Strumenti di Fisica ospita invece strumenti scientifici di fisica e astronomia del XVIII, XIX e della prima metà del XX secolo, tra cui le invenzioni realizzate dallo scienziato pisano Antonio Pacinotti, come la celebre macchinetta, la prima dinamo-motore a corrente continua.

Sarà possibile visitare le collezioni del Museo di Anatomia Umana “F. Civinini” e del Museo di Anatomia Patologica, ospitati nella Scuola Medico Chirurgica (Via Roma, 55 e 57), rispettivamente il 25 e il 27 marzo, a partire dalle ore 17.00. Oltre ai circa 3400 reperti anatomici, il Museo di Anatomia Umana conserva preziose raccolte archeologiche, tra cui una mummia egizia con sarcofago, e poi mummie, corredi funerari e vasi precolombiani, raccolti dal medico e studioso Carlo Regnoli nella seconda metà dell’Ottocento. Il Museo di Anatomia Patologica vanta una serie di reperti umani e animali patologici di grande pregio scientifico e storico, una collezione di reperti di interesse forense e una ricca collezione di reperti paleopatologici.

Il mese di aprile si aprirà con la visita delle Collezioni Egittologiche (via San Frediano, 12) prevista per mercoledì 3 aprile. Le collezioni rappresentano oggi un punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati di archeologia e storia dell’antico Egitto, per l’importanza dei suoi reperti, specialmente quelli provenienti dall'area dell’antica Nubia, in larga parte frutto degli scavi effettuati sotto il patrocinio dell’Università di Pisa.

La collezione del Museo della Grafica, ospitata nello splendido Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galilei, 9), sarà presentata l’11 aprile. Il Museo espone e custodisce una delle più importanti raccolte pubbliche di grafica contemporanea, il cui primo nucleo è formato dal Gabinetto Disegni e Stampe fondato nel 1957 per iniziativa di Carlo Ludovico Ragghianti. Il Museo si configura oggi come un centro d’avanguardia per la conoscenza e per lo studio dell’arte contemporanea, nonché come sede di mostre temporanee di rilievo.

Il ciclo di appuntamenti si conclude il 18 aprile con la visita all’Orto e Museo Botanico (via Roma n. 56/via Luca Ghini, 13), il primo orto botanico universitario del mondo. Fondato nel 1543 dal naturalista, medico e botanico Luca Ghini (1490-1556), fu costruito originariamente sulle rive del fiume Arno, poi trasferito nell’attuale sede nel 1591 e quindi ampliato a poco a poco nel tempo fino all’attuale estensione di tre ettari. Ospita piante dei cinque continenti. Erede dell’antica Galleria, istituita dal Granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, il da poco aperto Museo Botanico conserva testimonianze della sua storia, gli oggetti usati dalla fine del settecento per l’insegnamento della botanica universitaria, diventati col tempo vere e proprie opere d’arte, e gli Erbari, insostituibili strumenti di lavoro per i botanici.

Visite guidate ai musei dell’Università di Pisa riservate ai soci UniCoop Firenze

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa propone ai soci della Unicoop Firenze un ciclo di visite guidate ai propri musei cittadini con tariffe agevolate. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio nelle attività educative e formative alla didattica universitaria e scolare, così come alla divulgazione della cultura, che lo SMA promuove sul territorio. I vari appuntamenti in programma nei mesi di marzo e aprile saranno presentati sabato 2 marzo alle ore 10.30 nella Sala sopra il punto vendita di Cisanello in via Valgimigli 1-3. È necessario ricordarsi di portare la tessera soci. Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure rivolgersi alla BiblioCoop del supermercato di Porta a Mare, il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19.

La prima tappa è il 13 marzo alle ore 17.00 alla Gipsoteca di Arte Antica, (Piazza San Paolo all’Orto, 20) che ospita una tra le prime raccolte di calchi in gesso istituite in Italia, sul modello dell’archeologia germanica. La collezione offre oggi una sintesi delle opere più note e significative dell’arte greca, etrusca e romana, accanto a esemplari meno noti o inediti, e piccoli manufatti plastici. La Gipsoteca ospita anche la collezione dell’Antiquarium di archeologia classica e le Collezioni paletnologiche.

Secondo appuntamento al Museo Anatomico-veterinario, sabato 16 marzo alle ore 10.00 (viale delle Piagge, 2). Il museo accoglie reperti di specie animali da produzione zootecnica e animali d’affezione, specialmente del cavallo, per la sua importanza nell’evoluzione storico‐sociale dell’uomo. Molti sono anche i preparati anatomici riguardanti i dromedari provenienti dalla tenuta di San Rossore.

Appuntamento fissato al 18 marzo alle ore 17.00 per visitare i due musei ospitati alla Cittadella Galileiana (via Bonanno Pisano, 2/B / via Nicola Pisano, 25 - area dei Vecchi Macelli). Il Museo degli Strumenti per il Calcolo espone i pezzi più significativi di una ricchissima collezione di macchine legate alla storia dell’Informatica, unica in Italia, dagli aritmometri dell’Ottocento ai grandi calcolatori degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, fino ai prodotti più rilevanti nella storia del Personal Computer. Il Museo degli Strumenti di Fisica ospita invece strumenti scientifici di fisica e astronomia del XVIII, XIX e della prima metà del XX secolo, tra cui le invenzioni realizzate dallo scienziato pisano Antonio Pacinotti, come la celebre macchinetta, la prima dinamo-motore a corrente continua.

Sarà possibile visitare le collezioni del Museo di Anatomia Umana “F. Civinini” e del Museo di Anatomia Patologica, ospitati nella Scuola Medico Chirurgica (Via Roma, 55 e 57), rispettivamente il 25 e il 27 marzo, a partire dalle ore 17.00. Oltre ai circa 3400 reperti anatomici, il Museo di Anatomia Umana conserva preziose raccolte archeologiche, tra cui una mummia egizia con sarcofago, e poi mummie, corredi funerari e vasi precolombiani, raccolti dal medico e studioso Carlo Regnoli nella seconda metà dell’Ottocento. Il Museo di Anatomia Patologica vanta una serie di reperti umani e animali patologici di grande pregio scientifico e storico, una collezione di reperti di interesse forense e una ricca collezione di reperti paleopatologici.

Il mese di aprile si aprirà con la visita delle Collezioni Egittologiche (via San Frediano, 12) prevista per mercoledì 3 aprile. Le collezioni rappresentano oggi un punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati di archeologia e storia dell’antico Egitto, per l’importanza dei suoi reperti, specialmente quelli provenienti dall'area dell’antica Nubia, in larga parte frutto degli scavi effettuati sotto il patrocinio dell’Università di Pisa.

La collezione del Museo della Grafica, ospitata nello splendido Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galilei, 9), sarà presentata l’11 aprile. Il Museo espone e custodisce una delle più importanti raccolte pubbliche di grafica contemporanea, il cui primo nucleo è formato dal Gabinetto Disegni e Stampe fondato nel 1957 per iniziativa di Carlo Ludovico Ragghianti. Il Museo si configura oggi come un centro d’avanguardia per la conoscenza e per lo studio dell’arte contemporanea, nonché come sede di mostre temporanee di rilievo.

Il ciclo di appuntamenti si conclude il 18 aprile con la visita all’Orto e Museo Botanico (via Roma n. 56/via Luca Ghini, 13), il primo orto botanico universitario del mondo. Fondato nel 1543 dal naturalista, medico e botanico Luca Ghini (1490-1556), fu costruito originariamente sulle rive del fiume Arno, poi trasferito nell’attuale sede nel 1591 e quindi ampliato a poco a poco nel tempo fino all’attuale estensione di tre ettari. Ospita piante dei cinque continenti. Erede dell’antica Galleria, istituita dal Granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, il da poco aperto Museo Botanico conserva testimonianze della sua storia, gli oggetti usati dalla fine del settecento per l’insegnamento della botanica universitaria, diventati col tempo vere e proprie opere d’arte, e gli Erbari, insostituibili strumenti di lavoro per i botanici.