Un biosensore innovativo per la rilevazione rapida dei virus

Cnr-Nano e Università di Pisa hanno sviluppato un nuovo biosensore in grado di rilevare con precisione la proteina Spike di SARS-CoV-2 nei fluidi biologici, consentendo una rilevazione virale rapida. La ricerca è pubblicata sulla rivista Nanoscale

Un team di ricerca congiunto, coordinato dall'Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nano) e dall’Università di Pisa (Dipartimento di Farmacia), in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e la Scuola Normale Superiore, ha sviluppato un biosensore di nuova generazione in grado di rilevare con precisione le proteine dei virus, tra cui la proteina Spike di SARS-CoV-2 nei fluidi biologici.

Questo risultato, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nanoscale, rappresenta un nuovo approccio alla progettazione di biosensori che ricorda il principio dei mattoncini Lego; utilizza una struttura modulare e flessibile, pensata per essere facilmente adattabile a diversi target molecolari.

Il cuore del sensore è una proteina ingegnerizzata che unisce tre funzioni in una sola sequenza. Una parte della proteina rappresenta il bersaglio da riconoscere, ed è stata costruita basandosi su frammenti della proteina Spike; una parte centrale, ispirata al recettore umano ACE2, è progettata per legarsi alla proteina Spike del virus, se presente. La terza parte, contenente la proteina fluorescente verde (GFP), agisce come una "lampadina" e produce un segnale fluorescente quando il virus è presente. Al contatto con la proteina virale, il biosensore emette quindi un segnale fluorescente facilmente rilevabile, consentendo un'identificazione rapida e precisa.

“Il biosensore è stato realizzato applicando sia le metodologie classiche di produzione di proteine ricombinanti, ma anche l’applicazione di tecnologie di nuova concezione, come per esempio la click-chemistry; grazie a queste conoscenze, derivate da ambiti diversi, abbiamo potuto realizzare un biosensore capace di rilevare quantità minime di proteina virale con una sensibilità fino a livelli sub-nanomolari" spiega Eleonora Da Pozzo dell’Università di Pisa.

"Il vero punto di forza di questo prototipo è la modularità", spiega Giorgia Brancolini di Cnr Nano, "grazie all’integrazione tra ricerca sperimentale, modellizzazione molecolare e simulazioni al computer, è stato possibile selezionare con precisione i componenti e progettare un’architettura modulare, flessibile e facilmente adattabile. Cambiando alcune sequenze, lo stesso sensore potrà essere riprogrammato per riconoscere altri virus o molecole di interesse, aprendo la strada a nuovi strumenti diagnostici rapidi, precisi e personalizzabili".

A tutela dell’innovatività e delle potenziali applicazioni di questo strumento, è in corso una Domanda di Brevetto per invenzione industriale Nazionale: Sviluppo di un sensore FRET per la rilevazione del coronavirus (Rif. 102022000025416) Data di presentazione: 13/12/2022

La ricerca è stata finanziata grazie a Spark Global con il progetto Proof-of-Concept SPARK PISA 2020-2022, "Fret sensor for the Assessment of Coronavirus Titre (FACT)" (EDP) e dal progetto PRIN2020 "Early Phase Preclinical Development of PACECOR, a Mutation-Independent Anti-SARS-CoV-2 Therapeutic Strategy" (GB).

Ateneo in lutto per la scomparsa del professore Costantino Carmignani

A llievo e successivamente assistente del Prof. Lucio Lazzarino, Costantino Carmignani è stato Professore Ordinario di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine presso l’Università di Pisa dal 1976 fino alla quiescenza nel 2010.

llievo e successivamente assistente del Prof. Lucio Lazzarino, Costantino Carmignani è stato Professore Ordinario di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine presso l’Università di Pisa dal 1976 fino alla quiescenza nel 2010.

Si è laureato con Lode in Ingegneria Nucleare, a soli 22 anni, come allievo della Scuola Superiore Sant’Anna. Dotato di una notevole energia e di una mente brillante ha fornito contributi significativi alla comunità scientifica e all’attività di enti normativi in vari campi tra cui: l’integrità strutturale, la progettazione dei recipienti in pressione, la meccanica della frattura, i materiali compositi, la qualità e la dinamica strutturale. È stato tra i primi a dedicare una particolare attenzione ai programmi di “computer aided engineering” ed è stato un pioniere dello sviluppo di codici numerici per l’analisi strutturale con il Metodo degli Elementi Finiti.

Ha formato generazioni di ingegneri meccanici in qualità di docente, per vari decenni, del corso di Costruzione di Macchine, nel cui ruolo ha lasciato una traccia indelebile nella formazione tecnica di una moltitudine di suoi allievi.

È autore di una monografia sulla “Dinamica strutturale” (ed. ETS), è stato coordinatore del volume “La meccanica della frattura per la valutazione della affidabilità strutturale degli elementi delle macchine” (ed. Pitagora) e del volume “Non linear problems in engineering” (ed. World Scientific), nonché autore di numerosi articoli scientifici su dinamica dei rotori e analisi delle vibrazioni, nei quali ha sempre perseguito soluzioni di interesse ingegneristico e proposto tecniche innovative. È stato responsabile di unità di ricerca per progetti nazionali finanziati dal Ministero su materiali compositi e dinamica dei rotori e di diversi contratti di ricerca con industrie, come Avio GE, sulla dinamica degli ingranaggi.

Allo stesso tempo ha profuso un impegno notevole nella didattica, attività nella quale ha sempre dato grande attenzione alla formazione degli studenti. Ha ricoperto per molti anni il ruolo di presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria meccanica, in particolare, nel periodo che ha visto la nascita dei Diplomi Universitari e la riorganizzazione degli studi di ingegneria dall’ordinamento quinquennale all’attuale ordinamento “triennale” e “magistrale”.

I colleghi lo ricordano, oltre che come un docente dalle grandi capacità e un ingegnere a ‘tutto tondo’, anche come una persona disponibile, schietta e aperta, senza pregiudizi sia nei confronti delle persone sia delle idee.

Nel 1992 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino dell’Università di Pisa.

Le colleghe e i colleghi della Scuola di Ingegneria

In Sicilia 3700 anni fa, le prime tracce di sfruttamento dell’olivo in Italia

Le prime tracce di sfruttamento dell’olivo in Italia da parte dell’uomo provengono dalla Sicilia e risalgono a 3700 anni fa, in piena età del Bronzo. La testimonianza è la più antica di tutto il mediterraneo dopo quella di Malta che risale a 5000 anni fa. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Quaternary Science Reviews e condotto dalle università di Pisa, della Tuscia e Sapienza di Roma.

Le indagini hanno riguardato in particolare il sito di Pantano Grande, un’area paludosa vicino Messina. I carotaggi eseguiti in questa zona hanno restituito una sequenza continua di sedimenti di circa 3700 anni. L’analisi al microscopio ha rivelato quantità eccezionalmente elevate di polline di olivo già nella Media età del Bronzo, il che suggerisce una massiccia presenza di questi alberi e la loro possibile gestione attiva da parte delle popolazioni.

Secondo la ricerca, l’olivo selvatico era sfruttato in modo sistematico non solo per la produzione di olio. Il legno era utilizzato come combustibile o materiale da costruzione, e le foglie servivano come foraggio per gli animali. Anche se non si trattava ancora di una vera e propria coltivazione, la sua presenza intensiva nel paesaggio suggerisce un intervento umano consapevole e mirato.

Le operazioni di carotaggio

Dopo l’Età del Bronzo, lo studio identifica altre due fasi di propagazione dell’olivo collegate a momenti chiave della storia culturale e politica della Sicilia. In epoca romana (dal II secolo a.C. al III secolo d.C.) le evidenze archeologiche e paleobotaniche convergono: il polline di olivo è associato a reperti come anfore o presse per l’olio e tutto fa pensare ad una vera e propria coltivazione. In epoca moderna (Regno di Sicilia, XIII–XIX secolo) si assiste a una nuova espansione dell’olivo. Come testimonia la documentazione storica siamo di fronte ad una olivicoltura in senso moderno, non più una gestione del selvatico.

“Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo pisano ha contribuito al recupero e alla datazione delle carote sedimentarie, alla validazione dei dati geochimici e all’interpretazione dei risultati alla luce dell’analisi paleoambientale e climatica del sito”, racconta la professoressa Monica Bini, coautrice dell’articolo insieme al collega Giovanni Zanchetta.

“Abbiamo adottato un approccio fortemente interdisciplinare per indagare l’evoluzione storica, ecologica e culturale degli olivi in Sicilia orientale – conclude Zanchetta - questa sinergia tra scienze naturali e discipline umanistiche ci ha consentito di ricostruire le dinamiche a lungo termine dell’interazione tra uomo e ambiente, evidenziando come fattori culturali, climatici e commerciali abbiano modellato il paesaggio olivicolo. L’espansione degli olivi non è spiegabile solo con condizioni ambientali favorevoli, ma è piuttosto il risultato di scelte antropiche, pratiche agricole, e reti di scambio che hanno attraversato i millenni”.

Didascalia foto: i carotaggi nella zona Pantano Grande, un’area paludosa vicino Messina.

Link articolo scientifico:

In Sicilia 3700 anni fa, le prime tracce di sfruttamento dell’olivo in Italia

L’Università di Pisa partner dello studio pubblicato su Quaternary Science Reviews

Le prime tracce di sfruttamento dell’olivo in Italia da parte dell’uomo provengono dalla Sicilia e risalgono a 3700 anni fa, in piena età del Bronzo. La testimonianza è la più antica di tutto il mediterraneo dopo quella di Malta che risale a 5000 anni fa. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Quaternary Science Reviews e condotto dalle università di Pisa, della Tuscia e Sapienza di Roma.

Le indagini hanno riguardato in particolare il sito di Pantano Grande, un’area paludosa vicino Messina. I carotaggi eseguiti in questa zona hanno restituito una sequenza continua di sedimenti di circa 3700 anni. L’analisi al microscopio ha rivelato quantità eccezionalmente elevate di polline di olivo già nella Media età del Bronzo, il che suggerisce una massiccia presenza di questi alberi e la loro possibile gestione attiva da parte delle popolazioni.

Secondo la ricerca, l’olivo selvatico era sfruttato in modo sistematico non solo per la produzione di olio. Il legno era utilizzato come combustibile o materiale da costruzione, e le foglie servivano come foraggio per gli animali. Anche se non si trattava ancora di una vera e propria coltivazione, la sua presenza intensiva nel paesaggio suggerisce un intervento umano consapevole e mirato.

Dopo l’Età del Bronzo, lo studio identifica altre due fasi di propagazione dell’olivo collegate a momenti chiave della storia culturale e politica della Sicilia. In epoca romana (dal II secolo a.C. al III secolo d.C.) le evidenze archeologiche e paleobotaniche convergono: il polline di olivo è associato a reperti come anfore o presse per l’olio e tutto fa pensare ad una vera e propria coltivazione. In epoca moderna (Regno di Sicilia, XIII–XIX secolo) si assiste a una nuova espansione dell’olivo. Come testimonia la documentazione storica siamo di fronte ad una olivicoltura in senso moderno, non più una gestione del selvatico.

“Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo pisano ha contribuito al recupero e alla datazione delle carote sedimentarie, alla validazione dei dati geochimici e all’interpretazione dei risultati alla luce dell’analisi paleoambientale e climatica del sito”, racconta la professoressa Monica Bini, coautrice dell’articolo insieme al collega Giovanni Zanchetta.

“Abbiamo adottato un approccio fortemente interdisciplinare per indagare l’evoluzione storica, ecologica e culturale degli olivi in Sicilia orientale – conclude Zanchetta - questa sinergia tra scienze naturali e discipline umanistiche ci ha consentito di ricostruire le dinamiche a lungo termine dell’interazione tra uomo e ambiente, evidenziando come fattori culturali, climatici e commerciali abbiano modellato il paesaggio olivicolo. L’espansione degli olivi non è spiegabile solo con condizioni ambientali favorevoli, ma è piuttosto il risultato di scelte antropiche, pratiche agricole, e reti di scambio che hanno attraversato i millenni”.

Didascalia foto: i carotaggi nella zona Pantano Grande, un’area paludosa vicino Messina.

Link articolo scientifico:

Premio "Orazio Ruggeri" 2025

ASSIOM FOREX, Associazione Operatori dei Mercati Finanziari, bandisce un concorso per tesi di laurea specialistica magistrale e svolte, preferibilmente con taglio empirico, su argomenti riguardanti i mercati finanziari, con particolare riferimento all’innovazione e alla valutazione degli strumenti finanziari.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 maggio 2025.

Informazioni nel bando in allegato.

Per ulteriori informazioni contattare l'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.:">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.:

Rediscovering figs: A strategic crop to increase sustainability and productivity in the Mediterranean basin

The fig tree is a valuable resource due to its ability to adapt to difficult conditions: its deep roots reduce erosion; it attracts pollinators and wildlife, contributing to biodiversity; its fruits create economic opportunities for small farmers; and its strong cultural value promotes rural tourism. All these characteristics make the fig tree a strategic plant for the future of the Mediterranean basin. To maximise its potential in terms of sustainability and productivity, AGROFIG - Fostering agroforestry benefits through fig tree cultivation in the Mediterranean, a new European project promoted by PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), has just started. The project is led by the University of Pisa, with the plant genomics research group of the Department of Agricultural, Food and Agro-environmental Sciences at the forefront.

The plant genomics group of the Department of Agricultural, Food and Agro-environmental Sciences. From the left: Dr. Alberto Vangelisti, Prof. Andrea Cavallini, Dr. Marco Castellacci, Prof. Flavia Mascagni, Dr. Samuel Simoni, Prof. Lucia Natali, Dr. Gabriele Usai, Prof. Tommaso Giordani

“Using tree crops resistant to adverse environmental conditions caused by climate change is essential,” says Tommaso Giordani, head of AGROFIG and associate professor of Agricultural Genetics at the University of Pisa. “The fig tree has a great ability to adapt to dry, calcareous and saline environments, which makes this species extremely useful in the Mediterranean region”.

“Although fig cultivation is very ancient, even mentioned in the Bible, and Italy was the world’s largest producer until the late 1960s, production has significantly decreased in recent decades,” continues Giordani. “Our goal is to use genomic techniques to differentiate and select the best varieties and to relaunch this particularly resilient and nutritionally rich tree crop.”

At a scientific level, the team from the University of Pisa will analyse the genetic variability of Italian fig varieties and assess the impact of this crop at the agronomic, economic and soil microbiological levels, in combination with other herbaceous species such as legumes and other forages.

AGROFIG, funded for three years with over EUR 850.000, continues the work started with FIGGEN, another fig project also coordinated by Giordani. In recent years, the UniPi plant genomics group, of which he is a member, has deepened the work on this species through various scientific publications. The most recent, published in February 2025 in The Plant Journal, one of the most prestigious journals in the field of plant biology, extends the knowledge of the fig genome, which was already the subject of a paper published in the same journal in 2020.

Other professors from the Department also participate in the research project: Prof. Daniele Antichi of the Agronomy section, Prof. Monica Agnolucci of the Agricultural Microbiology section, and Prof. Gianluca Brunori of the Agricultural Economics section. Other partners are the Extremadura Scientific and Technological Research Centre (CICYTEX) in Spain, the University of Tunis El Manar (UTM) in Tunisia, the Aydın Adnan Menderes University (ADU) in Turkey, the Azienda Agricola Dimostrativa “I giardini di Pomona” (AAP), Brindisi, Italy.

Alla riscoperta fico, coltura strategica per aumentare sostenibilità e produttività del bacino Mediterraneo

E’ una risorsa preziosa per la sua capacità di adattarsi a condizioni difficili, le sue radici vanno in profondità riducendo l’erosione, attira impollinatori e fauna selvatica, contribuendo alla biodiversità, i suoi frutti creano opportunità economiche per i piccoli agricoltori, il suo forte valore culturale è una leva per il turismo rurale. Tutte queste caratteristiche rendono il fico una pianta strategica per il futuro del bacino mediterraneo. Per valorizzarlo al meglio in termini di sostenibilità e produttività è appena partito AGROFIG -Fostering agroforestry benefits through fig tree cultivation in the Mediterranean un nuovo progetto europeo promosso da PRIMA (Partnership for research and innovation in the Mediterranean area) e guidato dall’Università di Pisa con il gruppo di ricerca in genomica vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali in prima fila.

“Utilizzare colture arboree resistenti alle condizioni ambientali avverse causate dai cambiamenti climatici è fondamentale – dice il responsabile di AGROFIG, Tommaso Giordani, professore associato di genetica agraria dell’Ateneo pisano - Il fico ha una grande capacità di adattarsi ad ambienti secchi, calcarei e salini, il che rende questa specie estremamente utile nella regione del Mediterraneo”.

“Malgrado la coltura del fico sia antichissima e raccontata anche nella Bibbia e che l’Italia sia stato fino alla fine degli anni '60 il maggior produttore mondiale, negli ultimi decenni la produzione si è ridotta notevolmente – continua Giordani – il nostro obiettivo è di usare tecniche genomiche per caratterizzare e selezionare le varietà migliori e rilanciare questa coltura arborea particolarmente resiliente e ricca dal punto di vista nutrizionale”.

Il gruppo di genomica vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali. Da sinistra: Alberto Vangelisti, Andrea Cavallini, Marco Castellacci, Flavia Mascagni, Samuel Simoni, Lucia Natali, Gabriele Usai, Tommaso Giordani

A livello scientifico, il gruppo dell’Ateneo pisano analizzerà la variabilità genetica delle varietà italiane di fico, oltre a valutare l’impatto di questa coltivazione a livello agronomico, economico e di microbiologia del terreno in associazione con altre specie erbacee come leguminose e altre foraggere.

AGROFIG finanziato per tre anni con oltre 850mila euro prosegue il lavoro avviato con FIGGEN, un altro progetto sul fico sempre coordinato da Giordani. Il gruppo di genomica vegetale di cui fa parte in questi anni ha approfondito lo studio di questa specie con varie pubblicazioni scientifiche. L’ultima nel febbraio 2025 sulla rivista The Plant Journal, una delle più prestigiose nel campo della biologia vegetale, ha esteso le conoscenze sul genoma del fico, già affrontata in un precedente lavoro del 2020 sulla stessa rivista.

Sono inoltre coinvolti in AGROFIG anche altri docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali: Daniele Antichi della sezione di Agronomia, Monica Agnolucci della sezione di Microbiologia agraria, Gianluca Brunori della sezione di Economia Agraria. Gli altri partner del progetto sono sono il Centro di ricerca scientifica e tecnologica dell'Estremadura (CICYTEX) in Spagna, l'Univerità di Tunisi El Manar (UTM) in Tunisia, l'Università Aydın Adnan Menderes, (ADU) in Turchia, l'Azienda Agricola dimostrativa "I giardini di Pomona", (AAP) Brindisi, Italia.

Alla riscoperta fico, coltura strategica per aumentare sostenibilità e produttività del bacino Mediterraneo

L’Università di Pisa capofila del progetto europeo AGROFIG con il gruppo di ricerca in genomica vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

E’ una risorsa preziosa per la sua capacità di adattarsi a condizioni difficili, le sue radici vanno in profondità riducendo l’erosione, attira impollinatori e fauna selvatica, contribuendo alla biodiversità, i suoi frutti creano opportunità economiche per i piccoli agricoltori, il suo forte valore culturale è una leva per il turismo rurale. Tutte queste caratteristiche rendono il fico una pianta strategica per il futuro del bacino mediterraneo. Per valorizzarlo al meglio in termini di sostenibilità e produttività è appena partito AGROFIG -Fostering agroforestry benefits through fig tree cultivation in the Mediterranean un nuovo progetto europeo promosso da PRIMA (Partnership for research and innovation in the Mediterranean area) e guidato dall’Università di Pisa con il gruppo di ricerca in genomica vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali in prima fila.

“Utilizzare colture arboree resistenti alle condizioni ambientali avverse causate dai cambiamenti climatici è fondamentale – dice il responsabile di AGROFIG, Tommaso Giordani, professore associato di genetica agraria dell’Ateneo pisano - Il fico ha una grande capacità di adattarsi ad ambienti secchi, calcarei e salini, il che rende questa specie estremamente utile nella regione del Mediterraneo”.

“Malgrado la coltura del fico sia antichissima e raccontata anche nella Bibbia e che l’Italia sia stato fino alla fine degli anni '60 il maggior produttore mondiale, negli ultimi decenni la produzione si è ridotta notevolmente – continua Giordani – il nostro obiettivo è di usare tecniche genomiche per caratterizzare e selezionare le varietà migliori e rilanciare questa coltura arborea particolarmente resiliente e ricca dal punto di vista nutrizionale”.

A livello scientifico, il gruppo dell’Ateneo pisano analizzerà la variabilità genetica delle varietà italiane di fico, oltre a valutare l’impatto di questa coltivazione a livello agronomico, economico e di microbiologia del terreno in associazione con altre specie erbacee come leguminose e altre foraggere.

AGROFIG finanziato per tre anni con oltre 850mila euro prosegue il lavoro avviato con FIGGEN, un altro progetto sul fico sempre coordinato da Giordani. Il gruppo di genomica vegetale di cui fa parte in questi anni ha approfondito lo studio di questa specie con varie pubblicazioni scientifiche. L’ultima nel febbraio 2025 sulla rivista The Plant Journal, una delle più prestigiose nel campo della biologia vegetale, ha esteso le conoscenze sul genoma del fico, già affrontata in un precedente lavoro del 2020 sulla stessa rivista.

Sono inoltre coinvolti in AGROFIG anche altri docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali: Daniele Antichi della sezione di Agronomia, Monica Agnolucci della sezione di Microbiologia agraria, Gianluca Brunori della sezione di Economia Agraria. Gli altri partner del progetto sono sono il Centro di ricerca scientifica e tecnologica dell'Estremadura (CICYTEX) in Spagna, l'Univerità di Tunisi El Manar (UTM) in Tunisia, l'Università Aydın Adnan Menderes, (ADU) in Turchia, l'Azienda Agricola dimostrativa "I giardini di Pomona", (AAP) Brindisi, Italia.

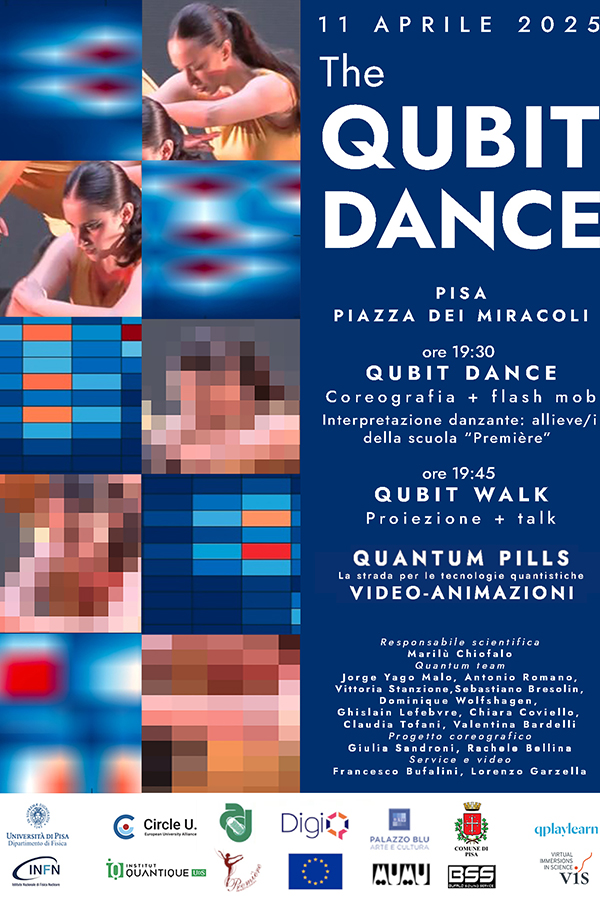

La danza quantistica dei qubit, flash mob e videomapping in Piazza dei Miracoli a Pisa

Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura del Camposanto monumentale dietro la Torre pendente di Pisa. È la "danza dei qubit", uno spettacolo aperto al pubblico che mette insieme arte e scienza e che andrà in scena venerdì 11 aprile dalle 19,30, in Piazza dei Miracoli. Lo spettacolo apre a Pisa l’anno internazionale della scienza e tecnologie quantistiche (IYQ25) dopo l’inaugurazione nel febbraio scorso in una cerimonia ufficiale a Parigi https://quantum2025.org/. L’anno del quantum è stato stabilito dall’UNESCO per celebrare i 100 anni dall’inizio dello sviluppo della meccanica quantistica, la teoria fisica fondamentale che in questi 100 anni non è mai stata smentita da alcun esperimento, eppure, continua a incuriosire con i suoi misteri: le persone non esperte per il suo funzionamento controintuitivo e lontano dall’esperienza quotidiana, e le persone esperte per il tanto ancora non compreso a partire dal perché funzioni così bene.

Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura del Camposanto monumentale dietro la Torre pendente di Pisa. È la "danza dei qubit", uno spettacolo aperto al pubblico che mette insieme arte e scienza e che andrà in scena venerdì 11 aprile dalle 19,30, in Piazza dei Miracoli. Lo spettacolo apre a Pisa l’anno internazionale della scienza e tecnologie quantistiche (IYQ25) dopo l’inaugurazione nel febbraio scorso in una cerimonia ufficiale a Parigi https://quantum2025.org/. L’anno del quantum è stato stabilito dall’UNESCO per celebrare i 100 anni dall’inizio dello sviluppo della meccanica quantistica, la teoria fisica fondamentale che in questi 100 anni non è mai stata smentita da alcun esperimento, eppure, continua a incuriosire con i suoi misteri: le persone non esperte per il suo funzionamento controintuitivo e lontano dall’esperienza quotidiana, e le persone esperte per il tanto ancora non compreso a partire dal perché funzioni così bene.

La serata prevede un flash mob iniziale alle 19,30: a partire da un’idea nata alla Sherbrooke University in Canada, i movimenti dei danzatori e delle danzatrici riprodurranno un formalismo matematico utilizzato per rappresentare visivamente lo stato quantistico, infine coinvolgendo il pubblico. Nella seconda parte del programma una coreografia di luci sarà proiettata sulle mura sud del Camposanto monumentale, con la collaborazione dell’Opera Primaziale. Si tratta dell’evoluzione temporale della “funzione d'onda” per uno tra i più semplici processi quantistici chiamato quantum walk: il videomapping rappresenta la probabilità di trovare una particella quantistica in una regione di spazio, una volta che venga fatta una misura. I pattern luminosi saranno tanto più intensi quanto più grande è la probabilità: questa viene calcolata mediante la celebre equazione di Schroedinger; curiosamente, in uno dei bizzarri ossimori della meccanica quantistica, è anche tutto ciò che possiamo predire deterministicamente per gli esperimenti. Attraverso questa suggestiva visualizzazione verrà illustrato il significato fisico della danza e i concetti essenziali coinvolti.

Chiude l'evento la proiezione delle Quantum Pills "La strada per le tecnologie quantistiche", videoanimazioni di 4 minuti finanziate dal progetto europeo DIGIQ che raccontano concetti di base della fisica e tecnologie quantistiche. Nate da un'idea di QPlayLearn, un team che unisce scienza e comunicazione al quale contribuisce il Dipartimento di Fisica Unipi, le quantum pills sono realizzata grazie a fondi di Algorithmiq da VIS Virtual Immersion in Science, startup innovativa prima spinoff in assoluto della Scuola Normale Superiore specializzata nella produzione di materiale multimediale per la divulgazione di scienza e conoscenza.

“La danza dei qubit visualizza in maniera intuitiva la matematica della fisica quantistica attraverso la danza, per coinvolgere in prima persona il pubblico, e le immagini, per formare un ricordo vivido nella memoria di chi assisterà - racconta la professoressa Marilù Chiofalo dell’Università di Pisa. Da anni con il mio gruppo di ricerca esploriamo in collaborazioni internazionali metodi per raccontare la scienza anche attraverso i linguaggi dell’arte che, come la matematica, sono estremamente densi e compatti. Un esempio è l’installazione interattiva Quantum Jungle di Robin Baumgarten liberamente visitabile prima a Palazzo Blu e adesso al Polo Fibonacci dell’Ateneo: tra l’altro una sua copia ha appena fatto comparsa all’inaugurazione dell’Year of Quantum a Parigi! Questa volta utilizzeremo il linguaggio della danza, che si rivela così efficace e coinvolgente nella narrazione scientifica, e infatti la coreografia nasce in un team di scienziate e scienziati, ballerine e ballerini”.

La "danza dei qubit" è stata realizzata con una collaborazione internazionale coordinata dall’Università di Pisa e dall’Institut Quantique de Université de Sherbrooke in Quebec, che coinvolge il consorzio europeo CircleU, sostenitore e cofinanziatore grazie al supporto del professor Alessio Cavicchi, delegato dell’Ateneo pisano per la promozione della Cultura imprenditoriale. Il progetto coreografico è di Giulia Sandroni e Rachele Bellina della Scuola di danza Elsa Ghezzi di Pisa, l’interpretazione danzante è delle allieve e allievi della Scuola Première Progetto Danza di Valentina Bardelli, il videomaking a cura MUMU srl di Lorenzo Garzella. Il team scientifico coordinato da Marilù Chiofalo è composto da Jorge Yago Malo, Antonio Romano, Chiara Coviello, Vittoria Stanzione e Sebastiano Bresolin del Dipartimento di fisica, con la collaborazione di Ghislain Lefebvre e Dominique Wolfshagen di Sherbrooke, e di Simon Goorney della Aarhus University di CircleU. L’evento ha il supporto dell’Associazione Frontiers Detectors for Frontiers Physics e la collaborazione tecnica della ditta Bufalini Francesco srl.

La danza quantistica dei qubit, flash mob e videomapping in Piazza dei Miracoli a Pisa nell’Anno Internazionale della Scienza e Tecnologie Quantistiche

L’11 aprile dalle 19,30 lo spettacolo aperto alla cittadinanza che unisce arte e scienza curato dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e INFN

Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura del Camposanto monumentale dietro la Torre pendente di Pisa. È la "danza dei qubit", uno spettacolo aperto al pubblico che mette insieme arte e scienza e che andrà in scena venerdì 11 aprile dalle 19,30, in Piazza dei Miracoli. Lo spettacolo apre a Pisa l’anno internazionale della scienza e tecnologie quantistiche (IYQ25) dopo l’inaugurazione nel febbraio scorso in una cerimonia ufficiale a Parigi https://quantum2025.org/. L’anno del quantum è stato stabilito dall’UNESCO per celebrare i 100 anni dall’inizio dello sviluppo della meccanica quantistica, la teoria fisica fondamentale che in questi 100 anni non è mai stata smentita da alcun esperimento, eppure, continua a incuriosire con i suoi misteri: le persone non esperte per il suo funzionamento controintuitivo e lontano dall’esperienza quotidiana, e le persone esperte per il tanto ancora non compreso a partire dal perché funzioni così bene.

La serata prevede un flash mob iniziale alle 19,30: a partire da un’idea nata alla Sherbrooke University in Canada, i movimenti dei danzatori e delle danzatrici riprodurranno un formalismo matematico utilizzato per rappresentare visivamente lo stato quantistico, infine coinvolgendo il pubblico. Nella seconda parte del programma una coreografia di luci sarà proiettata sulle mura sud del Camposanto monumentale, con la collaborazione dell’Opera Primaziale. Si tratta dell’evoluzione temporale della “funzione d'onda” per uno tra i più semplici processi quantistici chiamato quantum walk: il videomapping rappresenta la probabilità di trovare una particella quantistica in una regione di spazio, una volta che venga fatta una misura. I pattern luminosi saranno tanto più intensi quanto più grande è la probabilità: questa viene calcolata mediante la celebre equazione di Schroedinger; curiosamente, in uno dei bizzarri ossimori della meccanica quantistica, è anche tutto ciò che possiamo predire deterministicamente per gli esperimenti. Attraverso questa suggestiva visualizzazione verrà illustrato il significato fisico della danza e i concetti essenziali coinvolti.

Chiude l'evento la proiezione delle Quantum Pills "La strada per le tecnologie quantistiche", videoanimazioni di 4 minuti finanziate dal progetto europeo DIGIQ che raccontano concetti di base della fisica e tecnologie quantistiche. Nate da un'idea di QPlayLearn, un team che unisce scienza e comunicazione al quale contribuisce il Dipartimento di Fisica Unipi, le quantum pills sono realizzata grazie a fondi di Algorithmiq da VIS Virtual Immersion in Science, startup innovativa prima spinoff in assoluto della Scuola Normale Superiore specializzata nella produzione di materiale multimediale per la divulgazione di scienza e conoscenza.

“La danza dei qubit visualizza in maniera intuitiva la matematica della fisica quantistica attraverso la danza, per coinvolgere in prima persona il pubblico, e le immagini, per formare un ricordo vivido nella memoria di chi assisterà - racconta la professoressa Marilù Chiofalo dell’Università di Pisa. Da anni con il mio gruppo di ricerca esploriamo in collaborazioni internazionali metodi per raccontare la scienza anche attraverso i linguaggi dell’arte che, come la matematica, sono estremamente densi e compatti. Un esempio è l’installazione interattiva Quantum Jungle di Robin Baumgarten liberamente visitabile prima a Palazzo Blu e adesso al Polo Fibonacci dell’Ateneo: tra l’altro una sua copia ha appena fatto comparsa all’inaugurazione dell’Year of Quantum a Parigi! Questa volta utilizzeremo il linguaggio della danza, che si rivela così efficace e coinvolgente nella narrazione scientifica, e infatti la coreografia nasce in un team di scienziate e scienziati, ballerine e ballerini”.

La "danza dei qubit" è stata realizzata con una collaborazione internazionale coordinata dall’Università di Pisa e dall’Institut Quantique de Université de Sherbrooke in Quebec, che coinvolge il consorzio europeo CircleU, sostenitore e cofinanziatore grazie al supporto del professor Alessio Cavicchi, delegato dell’Ateneo pisano per la promozione della Cultura imprenditoriale. Il progetto coreografico è di Giulia Sandroni e Rachele Bellina della Scuola di danza Elsa Ghezzi di Pisa, l’interpretazione danzante è delle allieve e allievi della Scuola Première Progetto Danza di Valentina Bardelli, il videomaking a cura MUMU srl di Lorenzo Garzella. Il team scientifico coordinato da Marilù Chiofalo è composto da Jorge Yago Malo, Antonio Romano, Chiara Coviello, Vittoria Stanzione e Sebastiano Bresolin del Dipartimento di fisica, con la collaborazione di Ghislain Lefebvre e Dominique Wolfshagen di Sherbrooke, e di Simon Goorney della Aarhus University di CircleU. L’evento ha il supporto dell’Associazione Frontiers Detectors for Frontiers Physics e la collaborazione tecnica della ditta Bufalini Francesco srl.